Приводятся результаты исследования загрязнения тяжелыми металлами снежного покрова на территории Южного Казахстана. Были использованы данные 15 метеорологических станций южнее 48 параллели. При расчетах учитывались осредненные за пятилетний период с 2005 по 2009 годы данные.

Снежный покров играет огромную роль во многих природных процессах. Он является эффективным накопителем аэрозольных загрязняющих веществ (ЗВ), выпадающих из атмосферного воздуха. В снежном покрове могут наблюдаться загрязняющие вещества, которые не улавливаются наземными наблюдениями и расчетными данными по выбросам в атмосферу. Именно качество снежного покрова ярко демонстрирует влияние различных источников загрязнения атмосферного воздуха на поверхности земли [1].

Анализ качества снежного покрова позволяет проследить пространственное распределение загрязняющих веществ по территории Южного Казахстана и получить достоверную картину зон влияния конкретных промышленных предприятий и других объектов на состояние окружающей среды. Результаты исследований по химическому составу снежного покрова могут дать представление о переносе вредных примесей на значительные расстояния.

В качестве самостоятельной территории исследования была выбрана территория Южного Казахстана южнее 48 параллели.

В данной работе использованы результаты лабораторных исследований отдела химико-аналитической лаборатории центра гидрометеорологического мониторинга г. Алматы. Исследована динамика основных характеристик снежного покрова, определен химический состав атмосферных осадков и дана оценка загрязненности снежного покрова по территории Южного Казахстана за период 2005-2009 гг.

Для территории Южного Казахстана большой интерес вызывает изучение поведения и распространения тяжелых металлов во всех средах, включая мониторинг снежного покрова. Основными промышленными источниками загрязнения природной среды тяжелыми металлами на территории Южного Казахстана являются предприятия черной и цветной металлургии, топливные электростанции и котельные, добывающие и нефтеперерабатывающие предприятия, автотранспорт и др.

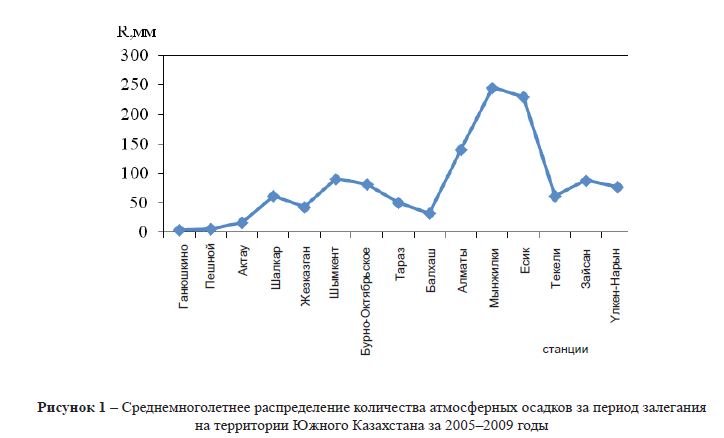

Среднемноголетнее распределение количества атмосферных осадков за период залегания снежного покрова на территории Южного Казахстана представлено на рисунке 1. Анализ данных метеорологических станций осуществлялся нами по возможности с запада на восток, т.е. с увеличением долготы, так как это соответствует основному направлению переноса воздушных масс. Так, среднее количество годовых сумм осадков изменяется в основном от 6 мм/год и менее до 267 мм/год и более.

Анализ данных метеорологических станций осуществлялся нами по возможности с запада на восток, т.е. с увеличением долготы, так как это соответствует основному направлению переноса воздушных масс. Так, среднее количество годовых сумм осадков изменяется в основном от 6 мм/год и менее до 267 мм/год, и более.

Из рисунка 1 видно, что над западом территории от Каспия до долготы Жезказгана среднегодовое количество осадков примерно равное на всех станциях, и в общем не превышает 61 мм за период залегания. В районе МС Шымкент - Бурно-Октябрьское имеет место максимум осадков до 90 мм, что обусловлено влиянием горных массивов, расположенных южнее. От Шымкента к Балкашу годовое количество осадков понижается. На этих станциях оно составляет около 50 мм/ год и менее. Ближе к горам среднегодовое количество атмосферных осадков за период залегания достигает максимальной отметки 245 мм на (МС Мынжилки). Обусловлено это расположением данной станции на высоте более 3017 м над уровнем моря, где количество выпавших атмосферных осадков достигает максимальных значений и период залегания в некоторые годы равен 190 дней в году (2008-2009 гг). В районе Алматы - Мынжилки имеет место максимум осадков в среднем за период залегания от 140 мм (на МС Алматы агро) до 245 мм (на МС Мынжилки). Так же и на других предгорных станциях у северных склонов Илейского Алатау, количество осадков за период залегания достаточно велико, при довольно высокой межгодовой изменчивости. Оно снижается до 77 мм/год на (МС Улкен Нарын). Количество выпавших осадков увеличивается с запада на восток, что естественно. Период залегания атмосферных осадков различен в зависимости от орографии и местных условий он изменяется от 1 дня на МС Пешной до 190 дней на МС Мынжилки.

Содержание микроэлементов в снеге колеблется в очень широком диапазоне главным образом в зависимости от степени антропогенного влияния. Для территории Южного Казахстана большой интерес вызывает изучение поведения и распространения тяжелых металлов во всех средах, особенно на основе мониторинга снежного покрова.

Металлы содержатся в большинстве видов промышленных, энергетических и автотранспортных выбросов в атмосферу и являются индикаторами техногенного воздействия этих выбросов на окружающую среду. Распределение металлов в различных компонентах окружающей среды фиксируют источники загрязнения и зоны их воздействия [2].

Оценка содержания металлов в атмосфере воздуха проводится по среднесуточным концентрациям. Из-за трудоемкости отбора проб воздуха и сложности их анализа на широкий спектр химических элементов в городах, как правило, металлы в атмосферном воздухе не контролируются. Кроме того, в условиях крупных городов со сложной промышленно-сели-тебной застройкой ограниченное число стационарных постов не позволяет получить достоверную информацию о пространственном распределении загрязняющих веществ на всей территории [3].

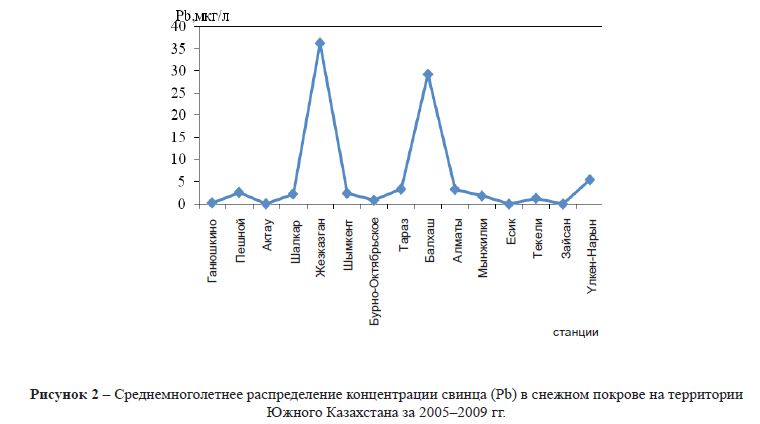

На рисунке 2 представлено среднемноголет-нее распределение свинца в снежном покрове Южного Казахстана.

Наибольшие накопления свинца в снежном покрове выявлены на МС Жезказган в 36,3 мкг/л (в 2009 году - 53,4 мкг/л) и на МС Балкаш 29,2 мкг/л (в 2006-2007 годы 57,5 мкг/л), а минимальные на МС Зайсан - 0,0 мкг/л, Бурно-Октябрьское - 0,85 мкг/л, Актау-0,07 мкг/л.

Можно видеть, что максимумы концентрации свинца в снеге наблюдаются над районами интенсивной добычи полиметаллических руд и их переработки. При этом в атмосферу поступает большое количество пыли из районов рудников. Кроме того, образующиеся при плавлении технологические газы выбрасываются в атмосферу без очистки от диоксида серы и пыли, содержащей тяжелые металлы - медь, свинец, мышьяк и др.

Из рисунка 2 видно также, что очаг загрязнения свинцом носит достаточно локальный характер над Жезказганом и Балкашом.

Медь поступает в воздух с выбросами рудников металлургических производств. В выбросах твердых веществ она содержится в основном в виде соединений, преимущественно оксида меди.

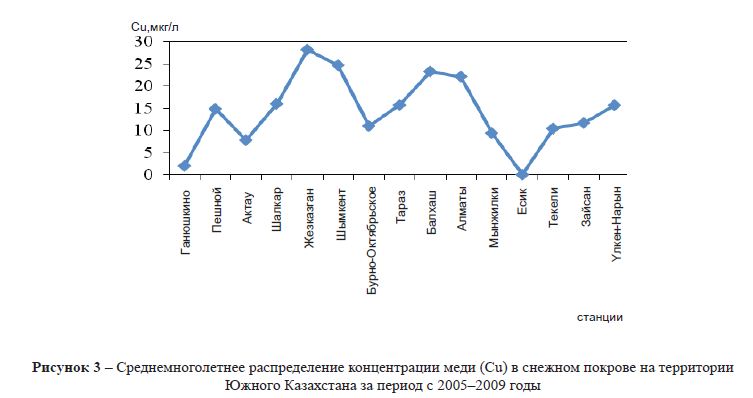

В целом в снежном покрове на территории Южного Казахстана среднемноголетние концентрации меди колебались от 0,18 мкг/л (МС Есик) до 28,13 мкг/л (МС Жезказган) (рис. 3). Наблюдается повышенное содержание меди в снежном покрове МС Шымкент (24,66 мкг/л), Улкен Нарын (15,70 мкг/л), Балкаш (23,25 мкг/л). Необходимо отметить, что данный период характеризуется высокими концентрациями меди и в среднем за год они составляют 41,99 мкг/л.

По нашим предположениям, такие высокие концентрации меди обусловлены переносом и различием условий выпадения и накопления в снежном покрове.

Повышенные концентрации меди не носят такого локального характера, как свинец. Над большей частью рассматриваемой нами территории она повышенная. На этом фоне выделяются максимумы над Жезказганом - Шымкентом и Балкашом - Алматы. Такие различия, возможно, объясняются тем, что медь поступает в атмосферу не только от металлургических комбинатов, но и также с рудников, разбросанных по большой территории, в отличие от свинца медь дольше держится в атмосфере. Повышенное содержание меди в городах Жезказган, Балхаш, Шымкент формируется под непосредственным антропогенным влиянием близлежащих промышленных центров, таких, как АО Казахмыс, ПО Жезказганцветмет (г. Жезказган), ПК «Юж-полиметалл», предприятие по производству свинца и его производных (Шымкент), ПО «Бал-кашцветмет», Балкашский горно-металлургический комбинат (БГМК).

Высокие концентрации меди в Текели связаны с тем, что там находится горнодобывающее предприятие Текелийского горно-обогатительного комбината «ОАО «Казцинк». На востоке ТО «Востокцветмет», медно-химический комбинат в Шемонаихинском районе. Минимальные же концентрации меди отмечены на МС Есик (0,18 мкг/л), Ганюшкино (2,13 мкг/л).

Благодаря своим физическим и химическим свойствам, кадмий нашел очень широкое применение в технике и промышленности (особенно, начиная с 50-х годов ХХ века). Основные сферы его использования: для антикоррозионного покрытия (т.н. кадмирования) черных металлов, особенно в тех случаях, когда имеется их контакт с морской водой, а также для производства никель-кадмиевых электрических аккумуляторов. Кадмий используется в стержнях-замедлителях атомных реакторов, некоторые соединения кадмия обладают полупроводниковыми свойствами и т. д. Довольно долго кадмий применялся для изготовления красителей (пигментов) и в качестве стабилизатора при производстве пластмасс (в частности полихлорвинила), однако в настоящее время, в силу его токсичности, в этих целях он практически не используется. Кадмий содержится в выбросах предприятий металлургии, ряда химических предприятий (производство серной кислоты), свинцово-цинковых заводов и т.д.

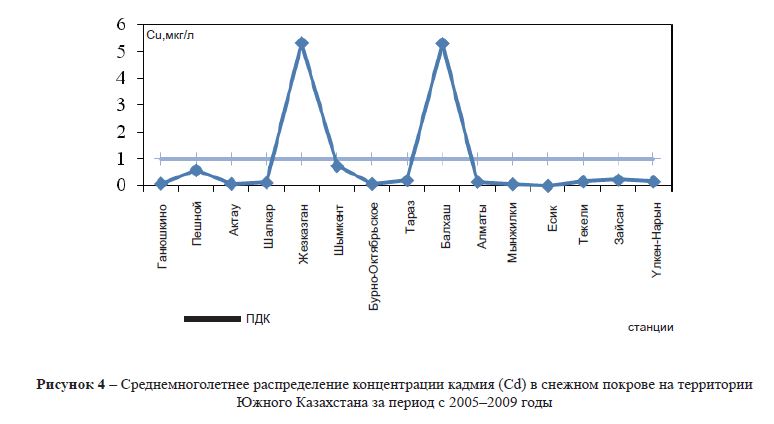

Как видно из рисунка 4, области высоких концентраций кадмия расположены локально над Жезказганом и Балкашом, т.е. аналогично концентрациям свинца. Средние многолетние накопления кадмия в снежном покрове Южного Казахстана превышают предельно допустимые концентрации (ПДК) на МС Балкаш (5,31 мкг/л ПДК), Жезказган (5,32 мкг/л ПДК), повышено накопление кадмия на МС Пешной (0,58 мкг/л) и на МС Шымкент в (0,74 мкг/л). На остальной территории накопление кадмия ниже нормы.

В среднем по территории Южного Казахстана концентрация кадмия составила 0,88 мкг/л, что очень близко к ПДК, (ПДК Cd-1). Это обусловлено региональным загрязнением, расположением в непосредственной близости крупных комбинатов, вследствие деятельности которых наблюдаются концентрации, превышающие ПДК в несколько раз. Данная тенденция характерна для промышленных городов, какими и являются Балкаш и Жезказган. В результате глобального загрязнения окружающей среды этим элементом уровни его содержания в верхних горизонтах почв, вероятно, повышены, поэтому значения, сообщаемые как фоновые можно также рассматривать как данные о загрязнении почв.

Основные антропогенные источники (As) связаны с промышленной деятельностью (обработка металлов, химические заводы по переработке минералов серы и фосфора, сжигание угля, геотермальные электростанции) и с использованием мышьяк содержащих пестицидов, особенно в фруктовых садах. Существенными источниками поступления мышьяка в окружающую среду являются также отходы горно-обогатительных и металлургических предприятий, моющие средства и сжигание нефти. Подвижность мышьяка в почве прямо пропорциональна уровню его поступления и обратно пропорциональна времени и содержанию железа и алюминия. Токсичность этого элемента определяется содержанием в почвах его растворимых форм. Мышьяк в воздух поступает из минеральных источников, районов мышьяковистого оруднения (мышьяковый колчедан, реальгар, аурипигмент), а также из зон окисления пород полиметаллического, медно-кобальтового и вольфрамового типов, а также при сжигании угля. Некоторое количество мышьяка поступает из почв, а также в результате разложения растительных и животных организмов. В природных водах соединения мышьяка находятся в растворенном и взвешенном состоянии, соотношение между которыми определяется химическим составом воды и значениями рН. В растворенной форме мышьяк встречается в трех- и пятивалентной форме, главным образом в виде анионов. Мышьяк относится ко 2 второму классу опасности, т.е. это высоко опасные вещества, ПДК равно 50 мкг/л [4].

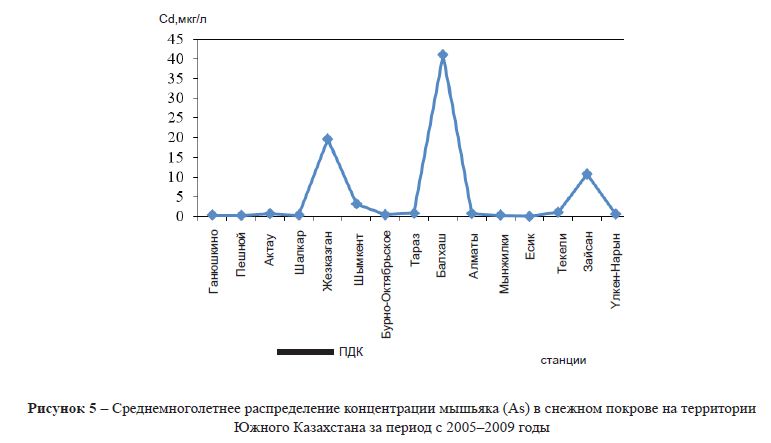

Среднемноголетние значения мышьяка в снежном покрове на территории Южного Казахстана мышьяком представлено на рисунке 5.

Как видно из рисунка 5 можно видеть, что, несмотря на возможность поступления мышьяка из почв и горных пород, основное его поступление - это выбросы предприятий по переработке полиметаллических руд в Жезказгане, Балхаше, а также в районах Казахстанского Алтая и Шымкента.

Самое высокое накопление мышьяка в снежном покрове наблюдается в городе Балхаш, где имеет место максимум (41,07 мкг/л), в отдельные годы максимум достигает 2 ПДК (2008-2009 гг.), обусловлено это воздействием промышленных предприятий (Балкашский Горно-Металлургический Комбинат). Среднемноголетнее содержание мышьяка в снежном покрове Жезказгана составило (19,66 мкг/л), Зайсан (10,75 мкг/л). Минимальные значения мышьяка наблюдались на МС Мынжилки (0,37 мкг/л).

В отличие от химически чистой воды атмосферные осадки в естественных условиях всегда содержат различные примеси, влияющие на рН. Благодаря наличию в атмосфере углекислого газа рН даже очень чистых осадков бывает близким к 5,6. В незагрязненной атмосфере могут присутствовать кислотообразующие вещества естественного происхождения, вследствие чего за нижний предел естественного закисления принята величина рН=5,5. Во всяком случае, рН>5,8 атмосферных осадков свидетельствует не о закислении, а о защелачивании.

Следует отметить, что осадки вымывают из атмосферы как кислотные, так и щелочные примеси, поэтому в случае их соизмеримого количества происходит нейтрализация осадков уже на момент их выпадения, и значения рН становятся равными 5,2-5,8. В результате имеет место существенная минерализация осадков при значениях рН, близких к нейтральным.

Величина водородного показателя рН, характеризующая активность водородных ионов раствора, является важным свойствам раствора. Величина рН является мерой активной кислотности воды, которая создается в результате взаимодействия растворенных электролитов и газов.

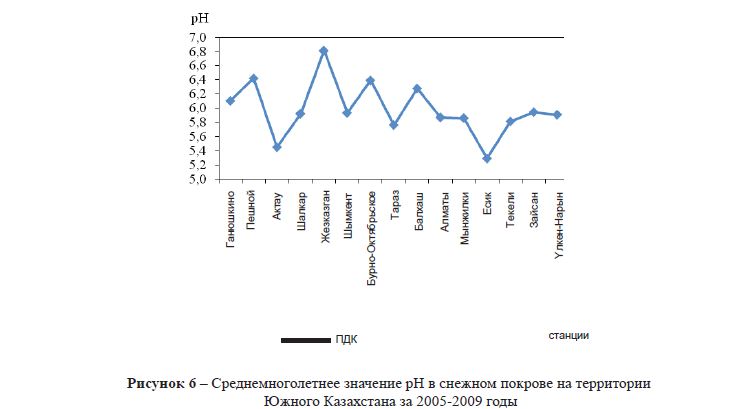

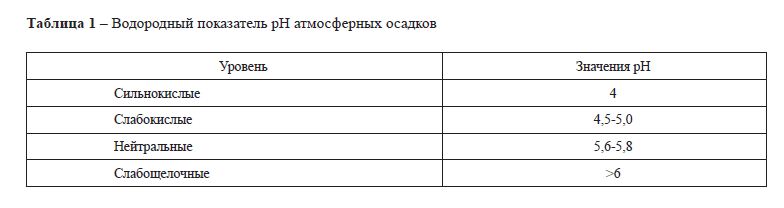

В зависимости от уровня рН осадков можно условно разделить на несколько групп (табл. 1).

Результаты определения среднемноголетних значений рН отобранных проб в снежном покрове приведены на рисунке 6. Кислотность проб в снежном покрове за 2005-2009 годы в основном имеет характер нейтральной и слабощелочной среды. Среднемноголетние значения величины рН осадков изменялись от 5,3 на МС Мынжилки до 6,8 - МС Жезказган. В целом по территории Южного Казахстана среднемноголетние показатели pH составляют 6,0 и относятся к слабощелочному уровню кислотности.

Величина pH имеет тенденцию к понижению при движении с запада на восток по южной части территории Казахстана. Объяснение этому факту пока не найдено.

На основе проведенных исследований многолетних данных по содержанию тяжелых металлов в снежном покрове Южного Казахстана, установлено следующее:

- Мониторинг снежного покрова является наиболее экономичным методом контроля качества окружающей среды. Послойный отбор проб снега позволяет получить динамику загрязнения за зимний период, а всего лишь одна проба по всей толще снежного покрова дает представительные данные о загрязнении за период от начала образования устойчивого снежного покрова до момента отбора пробы.

- В ходе выполнения работ обозначились районы, уровень загрязнения которых самый высокий. Это характеризующие состояние загрязнения окружающей среды и источники (Бал-каш и Жезказган). В этих районах отличаются локальные очаги высоких концентраций свинца, кадмия и мышьяка.

- Что же касается меди, то ее концентрации тоже высоки, но практически над всем югом рассматриваемой территории. Области высоких концентраций менее локальны. Это Жезказган-Шымкент и Балкаш-Алматы, а также Казахстанский Алтай. Показано, что накопление загрязняющих веществ (As, Cd, Cu, и.д.р.) в снежном покрове существенно различается на разных по степени антропогенной нагрузки территориях Южного Казахстана. В урбанизированных регионах их накопление в несколько раз выше по сравнению с фоновыми.

- Водородный потенциал при движении с запада на восток заметно колеблется, однако его величина в этом колебании понижается. Осадки (снег) имеют характер нейтральной или слабощелочной среды (pH-6,0).Концентрации ЗВ в снеге заметно колеблются от года к году, что станет предметом наших следующих исследований.

Литература

1 Василенко В.Н., Назаров И.М., Фридман Ш. Д. Мониторинг загрязнения снежного покрова. - Л.: Гидрометеоиздат, 1985. - 123 с.

2 Ревич Б.А., Сает Ю.Е., Смирнова Р.С., Сорокина Е.П. Методические рекомендации по геохимической оценке загрязнения территории городов химическими элементами. - М.: ИМГРЭ,1982. - 78 с.

3 Буштуева К.А., Парцеф Д.П., Беккер А.А., Ревич Б.А. Выбор зон наблюдений в крупных промышленных городах для выявления влияния атмосферных загрязнений на здоровье населения // Гигиена и Санитария. - М., 1964. - № 1. -С. 4-6.

4 Глинка Н.Л. Общая химия. - Л.: Химия, 1987. - 718 с.