Торговля считалась одним из самых уважаемых и добродетельных занятий, налаживавших связи между людьми и странами. Купцы были объединены в сообщества типа корпораций, связаны между собой клятвами, взаимными гарантийными обязательствами. Любое нарушение этих неписаных законов, в том числе продажа некачественного товара, становилось последней акцией незадачливого торговца.

С появлением промышленного производства и жесткой конкуренции принципы торговли стали иными. Вопросам торговли рассматриваемого периода не уделялось должного внимания, в то же время анализ экономических проблем позволяет, учитывая предыдущий опыт, осмыслить некоторые аспекты современности.

Особенностью периода стало быстрое увеличение численности городского населения, важным элементом инфраструктуры можно назвать активизацию транспортных потоков, в частности начало железнодорожного строительства, набирало обороты переселенческое движение, усиленными темпами шла социальная дифференциация общества.

В торговой сфере на смену широкой ярмарочной торговле, начали превозноситься новые формы коммерции, такие как торговые фирмы с разветвленной сетью стационарных магазинов и складов, специализированные товарные биржи. С 20-х годов девятнадцатого столетия вошло в практику проведение промышленных выставок один раз в четыре года в разных городах империи.

Усиление товарного характера сельского хозяйства привело к быстрому росту хлебного рынка, из общего количества продаваемого хлеба примерно 60% потреблялось внутри страны, а 40% - вывозилось за границу. Соответственно формировался устойчивый спрос на машины, орудия сельскохозяйственного производства, ткани и обувь промышленного изготовления.

Во вторую половину XIX века значительно возросли объемы внешнеторгового оборота, товарный рынок Казахстана втягивался в мировой экономический процесс. Среди экспортируемых товаров были хлеб, мясо, кожи, шерсть. Основными статьями импорта стали машины, оборудование для сельского хозяйства.

Определённым тормозом для развития рыночных отношений стала неразвитость кредитной системы, отсутствие коммерческих банков. Государственный банк выдавал в основном ипотечные ссуды крупным землевладельцам под залог земли, то есть кредиты почти не были связаны со сферой бизнеса. Между тем, бурное развитие промышленности и железнодорожного строительства требовало крупных капиталов, превышающих возможности отдельных предпринимателей, поэтому в эти годы достаточно быстро развивалось акционерное дело.

Главным источником создания капитала для местного купечества являлись торгово-ростов-щические операции, ярмарочная торговля, транспортные услуги золотопромышленность. Доставка товаров требовала значительных средств, поэтому торговля находилась в руках крупных торговых фирм. Мелкие купцы были посредниками этих фирм. В большинстве случаев торговля шла по бартеру. Притрактовые поселения содержали постоялые дворы, сопровождали перевозку грузов, содержали мастерские по ремонту телег, саней, упряжи. В таких селах население имело постоянный доход за счет содержания трактиров, торговых лавок, местные жители занимались ремеслом, ростовщичеством, обсуживало торговые операции, гужевой транспорт и извоз.

Торговые обороты колебались в зависимости от развития сельского хозяйства. Торговые кризисы выражались в затруднении сбыта товаров, падения цен и как следствие в снижении торговых оборотов, банкротствах.

Несмотря на внедрение новых форм торговой деятельности, в 70-80 годы XIX века ярмарки оставались преобладающей формой торговли. Почти в каждом городе были ярмарки, в населенных пунктах базары. Например, в Омске ежегодно действовали Троицкая и Введенская ярмарки; в одноименном уезде Черлаковская и Ишимская. Отличительными особенностями омских ярмарок являлось превалирование привоза товаров фабрично-заводского производства над животноводческой продукцией в 4 раза (ГАОО, ф.172, оп.1, д. 38842, л.2). Изделия фабрик и заводов имели постоянных потенциальных покупателей среди жителей чиновничьего города. На Констати-новскую ярмарку, в отличие от других крупных степных ярмарок не приезжали представители крупных фирм, специализировавшихся на продаже европейских товаров. Акмолинские купцы способны были самостоятельно вести обширную торговлю изделиями российских фабрик и заводов и не допускали конкурентов на местный рынок.

Для торговли на ярмарках предприниматели обзаводились соответствующими документами, анализируя динамику числа ярмарочных свидетельств, можно выявить экономическое состояние представителей торговли на периодических торгах. Обычно, основными двигателями ярмарок были купцы 2 гильдии, под руководством которых работали приказчики 2 класса.

Обороты ярмарок зависели от количества привезенного товара, покупательной способности населения, наличия спроса на привозные и вывозимые товары. Из 25 ярмарок Семипалатинской области в 1899 году, 15 были четвертого разряда, периодичность ярмарок была от двух дней до одного месяца (ЦГА РК, ф.460, оп.1, д.19, л.104). Самые крупные ярмарки области Ботовская и Чарская были второго разряда. В Акмолинской области ярмарки получили более широкое распространение, в 1887 году здесь функционировало 27 ярмарок с оборотом выше 7 миллионов рублей, в 1896 году 50 с оборотом 10,5 миллионов, в 1907 году соответственно 100 и 70 миллионов (ЦГА РК, ф. 362, оп.1, д.311, л.13).

Первое десятилетие XX века ознаменовалось ростом стационарных форм торговли, отсюда и дисбаланс между суммой оборотов ярмарок и численностью ярмарок и торжков. Предметы ярмарочной торговли делились на 5 категорий: скот; животноводческое сырье; «жизненные припасы и крестьянские изделия»; азиатские товары; европейские товары [1;53]. Причем первые две категории в 90 годы XIX века составляли 70% продаж, пятая категория - 20% (ЦГА РК, ф.15, оп.1, д.1594, л.57).

Перевес суммы сбываемого из степи скота и сырья под сумму ввозимых в нее фабричных изделий составлял чистый денежный доход в степи. Периодичность ярмарок в крае была небольшая, в основном этот вид торговли получал распространение во время обрядовых праздников, и относился 3-4 разрядам.

Главными причинами, препятствующими развитию торговли, являлись: несовершенство путей сообщения, влияющее на развитие добывающей промышленности, на спрос ее сырья, следовательно, на размеры оборотов торговли; отсутствие свободного капитала; привычка вести дело по заведенным шаблонам. Можно предположить, что причины эти устранились бы благодаря притоку капитала и предприимчивости людей, если бы области могли бы выйти из своей изолированности, соединиться с промышленным миром усовершенствованными путями сообщения.

Тем не менее, в 1901 году на ярмарках Семипалатинской области было продано товаров на 2899030 рублей, больше, чем в 1898 на 373598 рублей (подсчитано: ЦГА РК, ф.15, оп.1,д.472, л.82). В том числе на Куяндинской ярмарке было продано товаров на сумму 1731708 рублей, в том числе скота на 638965 рублей. На 2 месте Чарская весенняя ярмарка (215170 рублей), Покровская Павлодарского уезда в Баян ауле (214902) и Спиридоновская (207000 рублей).

В 1901 году насчитывалось 26 ярмарок по Семипалатинской области, в 1906 году из 29 ярмарок функционировали только 18, сумма оборотов составила 8 миллионов рублей (ЦГА РК, ф. 460, оп.1, д.20, л.15). В 1911 году действовало 14 ярмарок, из них на Ботовской ярмарке обороты торговли достигли более 4 миллионов рублей. Предметами внутренней торговли являлись мануфактура, поглощающая 36% годовых оборотов, бакалейный товар - 15%, напитки -11%.

Распределение ярмарок происходило в контексте производственной проблемы взаимодействия «город - аул», «деревня - аул», на отдаленных малонаселенных территориях численность и густота ярмарок была меньше, и зависела от экономических потребностей населения.

Рыночный спрос диктовал распределение ярмарок и формировал новый тип производителя, настроенного на получение скорой прибыли любыми возможными способами.

Схема размещения ярмарок в кочевых и полукочевых районах зависела от близости ското-про-гонных и торговых трактов, обеспеченных водой и растительностью, предметами первой необходимости. Так, в Атбасарском уезде в 1913 из 39 учтенных ярмарок проходило всего 3 (13,6 %) - недельные, в Кокчетавском уезде -4 из 6 ярмарок имели длительные сроки торговли.

Размещение ярмарок в районах земледельческим населением, казачьих станицах, местностях, расположенных вблизи транспортных узлов отличалось большей плотностью и частотой организации торгов. В 1909 и 1913 гг. на территории Акмолинской области 56,4 % (22 из 39) крупнооптовых ярмарок проходили в Петропавловском уезде, здесь шел интенсивный процесс образования новых ярмарок: из указанных 39 ярмарок, 10 были учреждены в период с 1909 по 1913 годы (ЦГА РК, ф.369, оп.1, д.19, л.140). В основном ярмарки проходили в осенний период и были краткосрочными.

В местах сосредоточения ярмарок появлялась возможность сезонного трудоустройства местного населения для выполнения различных операций по подготовке товара к продаже. Открывались специальные пункты по сортировке товара, упаковке продукции, конторы по рекламированию изделий, для перевозки товаров требовалось большое число перевозчиков и контролирующих их приказчиков, что постоянно насыщало рынок труда дополнительными трудовыми ресурсами.

Ярмарочная торговля имела размах и значение при наличии разнообразного, разнопланового товара, купцы пытались насытить торг качественной продукцией, чтобы не снизить репутацию. Что не часто удавалось, причиной был сложный путь доставки товара на рынок. Зачастую при перевозке товар подвергался ограблению, или смешиванию с низкосортной продукцией, с развитием частного пароходства купцы стали отправлять товары водным путем, который был в 3 и более раз дешевле сухопутного. В то же время мешало сезонность этого вида транспорта, мелководье, сроки хранения и условия поставки товаров к потребителю.

Торговля на ярмарках по степени участия купцов в торговле и объему торговых операций была многоступенчатой. Можно выделить следующие группы торговцев: мелкие коммерсанты по продаже мелкооптовых партий местным посредникам и потребителям; бизнесмены среднего звена, осуществляющие конкурентоспособную оптовую и розничную торговлю на территории ярмарки; крупные предприниматели, имеющие склады и конторы для отправки оптовых партий по перепродаже товаров в местах спроса, как в крупных городах империи, так и за рубежом. Общей проблемой для всех участников ярмарки было отсутствие информации о спросе и ценах на товары, в «Памятных книжках» и «Обзорах областей», можно почерпнуть сведения о стоимости отдельных видов товаров, но для купца важен не только спрос, но и предложение.

Большим подспорьем в развитии торговли в степи были, так называемые, временные торжища. В этом смысле преследовалась цель для участия в торговле не только ближних, но и дальних казаков сибирского ведомства. Такие формы торговли существовали в Казахстане на территории Кокчетавского и Акмолинского уездов. На этих ярмарках сходились торговые люди из разных городов Западной Сибири, казахи и русские из глубинки.

Главным предметом потребления казахов была одежда. По статистическим данным, на приобретение одежды каждому члену казахской семьи, в год уходило в среднем 23 рубля 63 копейки [2;304]. Конечно это относительные данные, зажиточное население, имело возможность часто обновлять свой гардероб. В среднем на шубу приходилось 21,6%, на халаты-27,6% всей стоимости приобретаемой одежды и обуви. На приобретение домашней обстановки выделялось небольшое количество капитала. Предметы приобретения составляли постель, ковры, умывальники; на 2 месте - посуда и утварь; на 3- мебель- 1/10 общей стоимости домашней обстановки.

Базары в городах проводились обычно три раза в неделю. Административный центр был емким потребителем сельскохозяйственной продукции. Базарная торговля поощрялась администрацией как способ снабжения населения продуктами из рук непосредственных производителей. Торгующие на базаре могли без платежа пошлин торговать съестными припасами и крестьянскими изделиями и купить необходимые промышленные товары. Постоянно шел контроль над перекупщиками, семипалатинская мэрия указывала: «Строго воспрещен оптовый закуп и перекупка жизненных продуктов до 12 часов дня: размолотого и не размолотого хлеба, масла, овса, сена, дров, рыбы, круп, меда, яиц, свинины и прочего во всякое время на дороге к базару, как за городом, так и в самом городе. Все вышеупомянутые продукты, привозимые в город, должны быть продаваемы не иначе, как на базаре, причем пере торговцы и барышники не должны до указанного времени ходить в рядах между приезжающими на рынок с хлебом сельскохозяйственными обывателями» (ГАОО, ф.199, оп.1, д. 183, л.25).

Главными торговыми пунктами являлись города, где размещались товарные и съестные лавки, гостиный двор, продуктовые рынки. В 90-е годы XIX века, в период проведения железной дороги торговые предприятия выбрались на широкую дорогу и стали развиваться, например, в Омске в 1899 году было 500 торговых заведений с оборотом до 3 миллионов рублей (ГАОО, ф.172, оп.1, д.197, л.5).

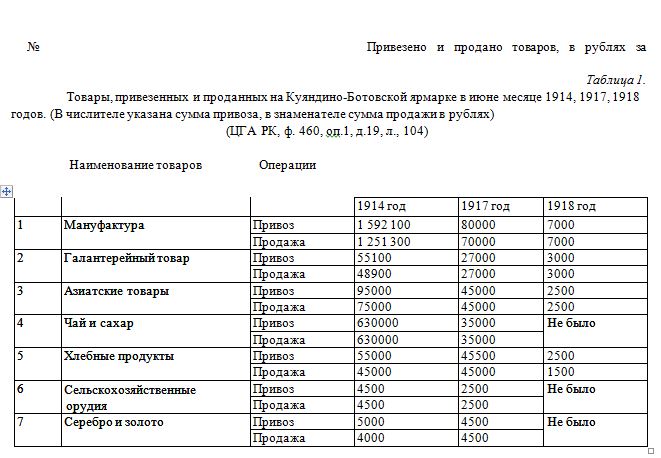

В начале XX века, в связи с формированием стационарной сети торговли, постепенно падает роль крупных ярмарок, уменьшаются их обороты. Основными предметами ввоза служили сельскохозяйственные машины, ткани российских фабрик, рассмотреть ассортимент товаров можно по таблице 1. Политические события, связанные с революционными процессами, изменили ситуацию в плане дальнейшего сокращения объемов продаж и ассортимента товаров.

Количественные данные указывают, что в годы установления советской власти операции по купле-продаже переживали кризис. Не только сократились суммы привоза, но и постепенно падала покупательская способность, что приводило к уменьшению ассортимента продаж, в конечном счете, падению роли ярмарочной торговли. Все отрасли торговли переживали период регресса, также в некоторые годы привезенный товар не находил спроса на местах сбыта. С одной стороны это свидетельство отсутствия предложения со стороны населения, с другой невозможности купить товары, в связи создавшимся политическом положении.

В начале XX века увеличился торговый экспорт. Сельскохозяйственная продукция становилась объектом зачастую сразу нескольких торговых операций. В них принимали участие производители, так называемые сельские хозяева, у которых масса мелких торговцев и посредников скупала продукцию, затем продавала ее крупным предпринимателям, представителям коммерческих банков, российских и иностранных фирм; последние экспортировали продукцию на зарубежные рынки.

Большое значение имела деятельность ярмарочного комитета, организованного на Куян-дино-Ботовской ярмарке в 1869 году. Если, в 1869 году обороты ярмарки составили 500 тысяч рублей, 1913 - 4953,2 тысячи или возросли в 10 раз (ЦГА РК, ф. 460, оп.1, д.31, л.48, 49). Что свидетельствует о роли ярмарок в экономической жизни края.

Для развития торговых отношений с Китаем, в рамках реализации «Правил о сухопутной торговле» 1881 года (ЦГА РК, ф.15, оп.1, д.123, л.17), была открыта льготная продажа в приграничной полосе - 50 верстном расстоянии, в ноябре 1894 году в поселке Урыльский открылась двухнедельная ярмарка.

Но это не решало все проблемы. Из-за частых эпидемий и болезни скота областное начальство в декабре 1894 года установила санитарные меры: определялись специальные пункты прогона скота; устанавливалась обязательная дезинфекция; мясо, солонина и нетопленое масло категорически запрещалось провозить; транспортные средства специально укупоривались и сопровождались стражей. В противном случае скот, пригоняемый с заграницы, в особенности с Монголии, возвращался обратно.

В 1912 году были зафиксированы случаи контрабанды, как в черте таможен, так и не в линии. 6 попыток провоза на общую сумму 168 рублей, лидировал Катон-Карагайский район по задержанию контрабанды (ЦГА РК, ф. 800, оп.1, д.42, л.29).

Только через Зайсанский участок провезено транзитных товаров в Китай всего 3448 пудов на сумму 41376 рублей, что составляло от общего вывоза около 5 % с суммы (828330 рублей) и 3 % от количества (96 тысяч пудов). Зайсанская таможня учла таможенных сборов на 975 рублей, что объясняется суммой, количеством, ассортиментом товаров(ЦГА РК,ф. 800,оп. 1, д. 49, л. 11).

На первом месте по сумме ввоза и привоза находился Зайсанский участок, на 2 - Катон-Карагайский. Сумма привоза преобладала над суммой вывоза, в тоже время ценность вывозимых товаров составляла за границу 8,9 рублей, с Китая- 2,4. Основными элементами вывоза являлись: чугунные, железные, жестяные изделия, бумажные ткани, керосин. Привозили в основном кирпичный чай, невыделанные кожи, бараньи шкуры, войлочный материал. Все категории товаров, за исключением пронумерованных с 201 по 208, ввозились и вывозились в одинаковых пропорциях. Первая категория товаров почти равномерно шла по границам, сырые и полуобработанные материалы находили, скорее, спрос у местного населения. Не выяснен вопрос о местопребывании импортируемых животных, пригон их превышал в 2,1 раза. Преобладание вывоза изделий объясняется ростом продукций фабрик и заводов, открытием на северо-востоке Казахстана торговых домов, фирм, непосредственно занимавшихся распространением различных мануфактурных товаров.Число прибывших пассажиров преобладала над убывшими, приезжих китайских предпринимателей было больше. По Алка-бекскому пункту выбыло- 307, прибыло 528; Катон-Карагайскому - 669 и 726; Зайсанскому-2895 и 4001 человек соотвественно (посчитано: ЦГА РК, ф. 460, оп.1, д.31, л.48, 49). Главными статьями вывоза служили: 84%- бумажные товары, 9%- выделанные кожи, 7% остальные товары. Привозили в основном - скот и сырье: 36% приходилось на скот, 27% - невыделанные кож, 27% - войлок, верблюжья и баранья шерсть, 10% остальные товары. Начало первой мировой войны приостановило дальнейший рост оборотов торговли, вызвав нестабильность в отношениях между государствами.

Несмотря на сдвиги в торговой сфере, для местной торговли характерно было сочетание различных по своей зрелости и социально-экономической природе форм торговой деятельности. На рубеже веков появляются новые мо-дернизационные и сохраняются старые доин-дустриальные элементы в экономике края.

Таким образом, в рассматриваемый период, расширилась торговля, изменилась структура товарооборота, формировалось и развивалось внутреннее предпринимательство. Развитие капиталистических отношений в крае привело к ситуации, когда одновременно с увеличением количества поступавших товаров происходили изменения в структуре ввоза. Если в XIX веке ввоз в Казахстан состоял, как правило, из предметов личного потребления, то в начале XX века, наряду с ростом объема прежних статей ввоза значительный удельный вес стали занимать предметы хозяйственно-производственного потребления.

Ускорившиеся развитие добывающей и обрабатывающей промышленности, торгового земледелия, совершенствование транспорта, проникновение капитализма в сельское хозяйство расширяли потребность в средствах производства. Из товаров производственного назначения во ввозе в Казахстан большое место заняли сельскохозяйственные машины, спрос на которых рос пропорционально распространению земледелия и товарного производства в сельском хозяйстве. Если в самом начале XX века магазины и склады по продаже сельскохозяйственных машин были открыты наиболее крупных городах, то к 1910 году они имелись во всех городах Степного края. Наибольшее количество сельскохозяйственной техники поступало в города, расположенные в зоне интенсивного земледелия.

Развитие транспортной системы изменило характер ярмарочной торговли. Крупные ярмарки, где совершались оптовые сделки, постепенно начали сокращаться в размерах. Параллельно с развитием ярмарочной торговли быстрыми темпами росла более высокоорганизованная стационарная, постоянная торговля. Население региона преимущественно занималось в аграрном секторе, соответственно местное население, участвуя в торговле, сбывало продукцию собственного производства. Наиболее ходовыми товарами были продукты животноводства. Крестьяне стали доминировать на хлебном рынке, сбывая овес, ячмень и другие злаки. Доход местному населению приносили следующие секторы: охота, рыболовство, пчеловодство, огородничество и другие. В целом, проявлением активизации внутренней торговли можно назвать функционирование постоянных ярмарок внутри степи, постоянную работу базаров в уездных городах, открытие торговых центров и распределительных пунктов.

Купцы ориентировалось в основном на животноводство - благодаря торговле с местным населением возникала возможность по достаточно низкой цене покупать у них скот, выгуливать его и продавать по высоким ценам. Удаленность от центральных и городских властей позволяла местным купцам жить по своим деловым законам, используя все способы получения сверхприбыли. Второй отраслью по получению доходов стала продажа продовольственного зерна. Эта продукция шла на экспорт, быстро развивала хлебоперерабатывающую промышленность и вторичные от нее производства.

При анализе состояния и торговли Казахстана важно использовать разноплановые источники: законодательные акты, документы делопроизводства, материалы земской и ведомственной статистики, научно-публицистические работы, библиографические описания, периодическую печать. Большая часть документов посвящена становлению и развитию ярмарочной торговли, последнее набирало обороты благодаря активизации транзитной торговли с Китаем, Монголией, рудниками и приисками Сибири.

В условиях жесткой конкуренции для участия в крупных операциях необходимо было иметь значительный капитал. Получение чистой прибыли предполагало: расчет купца за товарные и денежные кредиты прошлогодней ярмарки, закупку промышленного товара для его реализации в местах сбыта.

Переселенческое движение, продвижение границ империи, транспортное освоение степи наложили опечаток на новые тенденции в торговле. В начале XX века сохранили свое значение старые ярмарочные районы и сформировались новые регионы сезонных торгов, обозначилась перспектива развития внешней торговли посредством постоянных упорядоченных контактов, расширялась география стационарных торговых предприятий, население все шире принимало участие в реализации собственной продукции.

Литература

1 Обзор внешней торговли по Европейской и Азиатской границам за 1912 год. - СПб: Изд. Департамента Таможенный сборов, 1914. - 941 с.

2 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разработанные экспедицией по исследованию Степных областей. - СПб, 1905. - Т.9.- 390 с.