Реабилитационный потенциал больного - это показатель, оценивающий на основе комплекса медицинских, психологических и социальных факторов реальные возможности восстановления нарушенных функций и способностей организма, в том числе участия в трудовой деятельности. Оценка реабилитационного потенциала нами проводилась с учетом возможности восстановления и компенсируемости функциональных нарушений, психологической готовности больного к реабилитации, наличия и степени выраженности сопутствующих заболеваний, возможности компенсации патологии при проведении реабилитационных мероприятий, а также возможности сохранения имеющегося уровня патологии при прогрессирующем течении процесса [1,2,3].

Определение уровня реабилитационного потенциала нами базировалась на комплексной оценке трех основных групп факторов:

- медицинских:клинического течения постхолецистэктомического синдрома (ПХЭС); наличия функцио-нальных резервов организма и определение способностей организма к развитию компенсаторных возможностей человека; клинико-трудового прогноза с определением возможности продолжения трудовой деятельности по своей специальности;

- социальных:уровень и разносторонность образования и профессиональной подготовки, сохранение или потеря профессиональной пригодности; наличие возможности рационального трудоустройства или переобучения другой профессии;

- психологических:психологические особенности личности реабилитанта; адекватное отношение к болезни и лечению; наличие пре- и постморбидных нервно-психических нарушений; психологическая установка на труд.

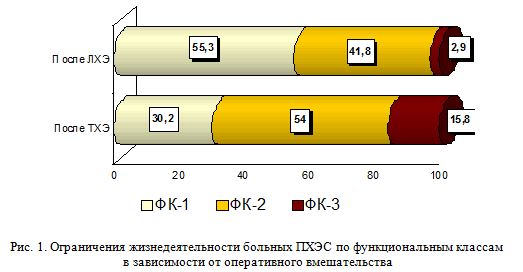

Цель исследования: Определение реабилитационного потенциала и ограничения жизнедеятельности больных ПХЭС по функциональным классам в зависимости от оперативного вмешательства.

Материалы и методы: Основу наших наблюдений составили данные 217 больных, которым был поставлен диагноз «постхолецистэктомический синдром». Из них мужчин было 22 (10,14%), женщин – 195 (89,86%). Распределение больных по возрасту: 20-29 лет – 7 (3,23%), 30-39 лет – 22 (10,14%), 40-49 лет – 54 (24,88%), 50-59 лет – 59 (27,19%), 60-69 лет – 54 (24,88%), 70 и старше - 21 (9,69%). По социальным категориям: рабочие - 14 (6,45%), служащие - 70 (32,26%), пенсионеры - 70 (32,26%), не работающие - 63 (29,03%).

Результаты: С учетом вышеизложенных медицинских, социальных и психологических факторов у больных с ПХЭС определялась степень реабилитационного потенциала: высокий, средний, низкий, или отсутствие реабилитационного потенциала.

Высокий реабилитационный потенциал позволяет полностью восстановить способность к участию в трудовом процессе. К высокому РП были отнесены 46,5% больных с легкой степенью нарушений ПХЭС, лица с благоприятным течением и установкой на труд или возможностью ее коррекции. Легкие функциональные нарушения характеризуются периодическими умеренными болями, диспептическими расстройствами (при погрешностях в диете), утомляемостью и астено-невротическими реакциями. Возникновение приступов печеночной колики до 3-4 раз в год, продолжительностью не более 1 часа, приступы купируются после приема спазмолитиков.

Средний реабилитационный потенциал был определен у пациентов с умеренной степенью нарушений ПХЭС при сохраненной мотивации на труд. Умеренные функциональные нарушения были у 46,1%, они характеризовались преходящей клинической симптоматикой появления или усугубления болевого абдоминального и/или диспептического, желтушного синдромов, приступы печеночной колики более частые и продолжительные до 5-10 раз в год. Нет необходимости в дополнительных ограничениях режима жизнедеятельности больного.

Низкий реабилитационный потенциал отмечен у 7,4% больных с тяжелой степенью нарушений ПХЭС, но при положительной мотивации на труд. Выраженные функциональные нарушения – болевой абдоминальный синдром, диспептический синдром, желтуха, анемия, астения имеют систематический постоянный умеренный или выраженный характер (приступы печеночной колики еженедельные, продолжительностью до 2-3 суток, отмечается хронический рецидивирующий холангит с обострениями 1-2 раза в месяц).

Лиц с отсутствием реабилитационного потенциала среди наблюдаемых больных не было. Для значительно выраженных функциональных нарушений характерно: болевой абдоминальный синдром, диспептический синдром, желтуха, анемия, астения, принимающие стабильный и выраженный характер, поражение других органов и систем, общая интоксикация; необходимо дополнительное существенное ограничение режима жизнедеятельности больного. Углубленное изучение особенностей клинического течения ПХЭС позволило нам выработать критерии ограничения жизнедеятельности и определить уровень функциональных нарушений в соответствии с функциональными классами. Ограничения жизнедеятельности при ПХЭС характеризовались следующими нарушениями.

Легкие функциональные нарушения (ФК-1), не приводятк ограничениям основных категорий жизнедеятельности. Практически полностью сохранена физическая независимость, мобильность. Характеристика трофологического статуса: дефицит массы тела – менее 10 кг; ИМТ – 17,5-18,9 кг/м2; окружность мышцы плеча – 20,2-22,7 см (мужчины), 18,6-20,8 см (женщины); толщина складки над трицепсом – 11,1-12,3 см (мужчины), 9,4-10,4 см (женщины); альбумин 30,0-35,0 г/л; трансферрин – 1,8-2,0 г/л; лимфоциты 1500-1800, креатинин-ростовой индекс (КРИ) - отношение фактической экскреции креатинина (ФЭК) к идеальной экскреции креатинина (ИЭК - в норме у мужчин - 23 мг/кг, у женщин – 18 мг/кг) – 81-90%.

Умеренные функциональные нарушения (ФК-2),обуславливают преимущественно ограничение жизнедеятельности ФК-1 – ограничения самообслуживания и/или передвижения и/или ограничения участия в трудовой деятельности ФК-1 при невозможности выполнения работы по основной профессии, при наличии противопоказанных факторов труда (с постоянным или эпизодическим значительным физическим или нервно-психическим напряжением, с длительным вынужденным положением тела, травматизацией подложечной области, воздействием токсических веществ, гастротропных ядов (соли тяжелых металлов, хлорированные углероды, бензол, пары кислот и щелочей), с профессиональными вредностями (УВЧ, лучевыми, коротковолновыми установками, вибрацией, сотрясением туловища), что могло бы способствовать прогрессированию функциональных нарушений и с сохранением способности выполнения профессиональной деятельности в обычных производственных условиях при снижении квалификации или уменьшении объема производственной деятельности. Характеристика трофологического статуса: дефицит массы тела – менее 10-20 кг; ИМТ – 15,5-17,4 кг/м2; окружность мышцы плеча – 17,7-20,1 см (мужчины), 18,5-16,2 см (женщины); толщина складки над трицепсом – 9,7-11,0 см (мужчины), 8,2-9,3 см (женщины); альбумин 25,0-29,0 г/л; трансферрин – 1,6-1,9 г/л; лимфоциты 900-1490, КРИ – 70-80%.

Выраженные функциональные нарушения (ФК-3), приводят к ограничению способности к передвижению, самообслуживанию, обучению и трудовой деятельности ФК-2. Возможна работа в специально созданных условиях. Характеристика трофологического статуса: дефицит массы тела – более 20 кг; ИМТ – менее 15,5 кг/м2; окружность мышцы плеча – менее 17,7 см (мужчины), менее 16,2 см (женщины); толщина складки над трицепсом – менее 9,7 см (мужчины), менее 8,2 см (женщины); альбумин менее 25,0 г/л; трансферрин – менее 1,6 г/л; лимфоциты менее 900, КРИ, % – менее 70%.

Значительно выраженные функциональные нарушения (ФК-4),приводят к резкому ограничению основных категорий жизнедеятельности: ограничению способности к самообслуживанию - ФК-3, ограничению способности к самостоятельному передвижению - ФК-3, ограничению способности к обучению - ФК-3, ограничению способности к трудовой деятельности - ФК-3.

По данным клинико-лабораторного исследования, в обеих исследуемых группах не выявлено лиц со значительно выраженными функциональными нарушениями.

Характеристика ограничений жизнедеятельности по функциональным классам больных ПХЭС, в зависимости от вида оперативного вмешательства, представлена на рис. 1.

Как видно из рис. 1, с легкими функциональными нарушениями - ФК-1 (до 25%) среди больных, перенесших лапароскопическую холецистэктомию (ЛХЭ), выявлено 78 (55,3%) человек, после традиционной холецистэктомии (ТХЭ) - 23 (30,2%). С умеренными функциональными нарушениями - ФК-2 (26-50%) среди больных, перенесших лапароскопическую холецистэктомию, выявлено 59 (41,8%) человек, после традиционной холецистэктомии - 41 (54%). С выраженными функциональными нарушениями - ФК-3 (51-75%) среди больных, перенесших лапароскопическую холецистэктомию, выявлено 4 (2,9%) человек, после традиционной холецистэктомии - 12 (15,8%). Таким образом, в исследуемых группах больные с легкими и умеренными функциональными нарушениями выявлены в одинаковых процентных соотношениях, что составило 46,5% и 46,1% соответственно.

Далее формировались клинико-реабилитационные группы по видам различных реабилитационных мероприятий (восстановительное, терапевтическое и хирургическое лечение, профессиональная экспертиза, рациональное трудоустройство).

Нами выделены основные группы реабилитантов. В группу ранней реабилитации (КРГ-1) были отнесены 51,7% пациентов в раннем послеоперационном периоде.

В группу (КРГ-2) – 46,5% больных, нуждающихся в восстановительном лечении на амбулаторном этапе. В свою очередь больные этой группы были разделены на 2 подгруппы. Первая подгруппа (КРГ-2.1) – это 39,6% больных с благоприятным течением ПХЭС. Реабилитационный потенциал у этих больных высокий, реабилитация была направлена на сокращение продолжительности восстановительного периода и сроков временной нетрудоспособности и проводилась на амбулаторном этапе. Важным моментом являлась постепенная адаптация больных к нагрузкам, и соблюдение оптимальных сроков временной нетрудоспособности. Оптимальным являлся срок временной нетрудоспособности, необходимый для компенсации состояния после операции на желчном пузыре, после которого выписка больных на работу противопоказана. Вторая подгруппа (КРГ-2.2) включала 6,9% больных с относительно неблагоприятным течением, с тяжелой и средней степенью нарушения пищеварения и дезадаптирущими синдромами, приводящими в дальнейшем к ограничению жизнедеятельности. Эти больные нуждались в более продолжительной медицинской реабилитации. Тактика ведения этой группы больных была дифференцированной в зависимости от типа дезадаптирующего синдрома и его выраженности, тяжести оперативного вмешательства, его течения, эффективности реабилитации. Большинство больных КРГ-2.2 нуждались в стационарном этапе реабилитации, по окончании которого восстановительное лечение проводилось на амбулаторно-поликлиническом этапе. Группа КРГ-3, включала 1,8% инвалидов и критерием разделения на подгруппы служили имеющийся у них различной степени выраженности реабилитационный потенциал. При сохранении последствий оперативного вмешательства в виде различных дезадаптирующих синдромов, составлялись индивидуальные программы реабилитации на амбулаторном этапе.

Таким образом, индивидуальная программа реабилитации больного с ПХЭС определяла виды, объем и сроки проведения медицинской и медико-профессиональной реабилитации. К процессу выполнения ИПР подключались участковые врачи, врачи общей практики, физиотерапевты и др.

Литература

- Коробов М.В., Дворкин Э.А., Деденева Ж.Г., Шеломанова Т.Н. Организация и методика разработки индивидуальной программы реабилитации. Учебно-методич. пособие. - СПб., 2002. - 50 с.

- Гиткина Л.С., Зборовский Э.И., Колбанов В.В. и др. Оценка критериев жизнедеятельности и эффективности реабилитации. Методические рекомендации. – Минск, 1996. – 16 с.

- Кускова С.П. Технология медико-профессиональной реабилитации больных и инвалидов терапевтического профиля // Медицинская, социальная, профессиональная реабилитация больных и инвалидов. - Минск, 1996. – С. 295.