Новый взгляд на глобальные изменения в обществе вызвал необходимость конструирования новой образовательной среды, лингвистическое образование в которой было бы ориентировано на развитие иноязычной компетенции в соответствии с ценностными приоритетами личности. Вхождение личности в мир иноязычной культуры происходит в условиях меняющихся ценностных отношений личности к социально значимым ценностям образованию, познанию, иностранному языку, межкультурной коммуникации. Это связано с интеграцией Казахстана в европейское образовательное пространство, общими тенденциями к модернизации и глобализации образования, с вступлением Казахстана в Болонский процесс.

Анализ положения, сложившегося к настоящему времени, в системе образования, свидетельствует о наличии разнообразных педагогических систем и технологий, направленных на оптимизацию процесса овладения иностранными языками. Несмотря на имеющиеся работы по проблемам лингвистического образования, обнаруживается дефицит в исследовании конкретных педагогических путей достижения качественно нового образовательного результата — иноязычной компетенции.

Сегодня все чаще в научно педагогических кругах поднимается вопрос о том, что подготовка специалистов в любой области должна осуществляться на новой концептуальной основе в рамках компетентностного подхода, который рассматривается как альтернатива одностороннекогнитивному, предметно-знаниевому обучению. Неэффективность последнего обусловлена, прежде всего, глобальными интеграционными процессами во всех сферах жизни общества и быстрым устареванием информации, поэтому «восстановление нарушенного равновесия между образованием и жизнью видится в смещении конечной цели образования со знаний на интегральные деятельностно-практические умения – компетентность» [1].

Компетентностный подход активно завоевывает позиции и в лингвистическом образовании. Он в корне меняет традиционное представление о цели обучения иностранному языку как простой передаче определенной суммы языковых знаний и формирования речевых умений и навыков.

В конце XX века многие исследователи вместо понятий «знания», «умения», «навыки» стали употреблять термины «компетенция» и «компетентность» как результат деятельности образовательного учреждения. В современной научной литературе имеются различные подходы к определению этих понятий, а также перечень ключевых компетенций, которыми должен владеть специалист, однозначных определений терминов «компетенция» и «компетентность» нет.

Понятие компетенция является междисциплинарным, «космополитическим» (Н.С. Сахарова), поскольку оно широко используется в различных сферах научной и практической деятельности. В силу этого компетенция не есть абсолютная истина, поэтому достижение полного согласия по единственно верному ее определению невозможно. По мнению сторонников конструктивистского подхода, это понятие является символическим образом, и ему может быть дано множество жизнеспособных дефиниций в зависимости от вовлеченных людей, преследуемых ими целей и контекста, в котором компетенции будут использоваться [2].

Анализ литературы по проблеме показывает, что компетенция понимается комплексно, как структура, слагаемая из различных частей – совокупности знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления конкретной профессиональной деятельности; свойств личности; потенциальной способности индивида справляться с различными задачами. При этом наблюдается взаимодействие когнитивных и аффективных навыков, наличие мотивации и соответствующих ценностных установок. К. Кин образно сравнивал компетенцию с пальцами на руке (навыки, знания, опыт, контакты, ценности), которые координируются ладонью и контролируются нервной системой, управляющей рукой в целом [3].

В обучении иностранным языкам компетенция может трактоваться узко – как совокупность знаний, навыков, умений, формируемых в процессе обучения ИЯ, и более широко – как практико ориентированное владение языковыми знаниями, навыками и речевыми умениями. В целом компетенция понимается как интериоризированный компонент иноязычных знаний и навыков, обеспечивающий комплексное развитие соответствующих умений. (Следует заметить, что в психолого педагогической теории и практике обучения ИЯ довольно часто термины «компетенция» и «компетентность» трактуются как синонимы и рассматриваются как результат научения, достижение определенного уровня владения языком. Причем, лингвисты чаще говорят о соответствующей компетенции, а психологи – компетентности).

На основе анализа научной литературы мы сочли возможным выделить два подхода в определении терминов «компетентность» и «компетенция». Первый подход характеризуется разграничением этих двух понятий, компетентность трактуется как более широкое понятие, общая характеристика личности, включающая в себя ряд ключевых компетенций. Компетенция здесь некая открытая система знаний, действующая и пополняющаяся в процессе решения профессиональных и личностных задач.

При втором подходе авторы не проводят строгого разделения понятий «компетентность» и «компетенция». Зачастую они используются как синонимы при определении содержания и классификации компетенции/компетентности.

Причина разночтений заключается в различных подходах авторов к определению понятия «компетенция» при исследовании на методологическом, общепедагогическом и общедидактическом уровнях. Толковый словарь иностранных слов определяет «компетенцию» как «круг чьихнибудь полномочий, прав». Впервые понятие «компетенция» появилось в 1965 году в результате исследований теории языка Н. Хомским. Первоначально термин «компетенция» обозначал способность к какойлибо деятельности в виде определенных знаний, умений, навыков; способность приобретаемую, необходимую для выполнения определенной, преимущественно языковой деятельности. Компетентный говорящий или слушающий, в соответствии с теорией Н. Хомского, должен образовывать (понимать) неограниченное число предложений по моделям, уметь высказывать свои мысли. В своих работах Н. Хомский отмечает, что существует фундаментальное различие между компетенцией, то есть, знанием своего языка говорящим слушающим, и употреблением, использованием языка в конкретных языковых ситуациях, только в идеализированном случае употребление является непосредственным отражением компетенции. Таким образом, возникшее противопоставление приводит к появлению термина «компетентность», которое трактуется как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально профессиональной жизнедеятельности человека.

В нашем исследовании «компетенция» – это комплекс знаний, умений, приобретенного опыта и способов деятельности, которые ассимилируют обучающиеся для формирования способности и готовности выполнять ту или иную деятельность.

Как известно, Советом Европы в 1997 году был одобрен документ «Современные языки: изучение, обучение, оценка. Общеевропейская компетенция». Основное содержание документа основывается на описании стратегий по активизации общей и коммуникативной компетенции (КК) с целью выполнения речевых действий для решения коммуникативных задач в различных ситуациях общения [4].

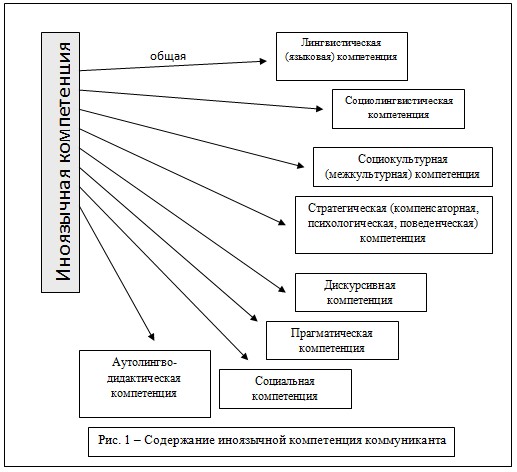

Участник межкультурной коммуникации должен иметь высокий уровень сформированности иноязычной компетенции. Последняя не является аналогом коммуникативной компетенции, так как различны и способы усвоения родного и иностранного языков, и задействованные психологические механизмы (степень осознаваемости речевых действий, степень состояний неопределенности и тревожности). Иноязычная компетенция есть определенный уровень владения «техникой» общения, усвоение определенных норм, стереотипов поведения, результат научения. Иноязычная компетенция неразрывно связана с когнитивным и эмоциональным развитием обучающегося и включает, в свою очередь, несколько компонентов – базовых иноязычных компетенций, которые характеризуются определенными наборами знаний, навыков и умений.

Рассмотрим эти компетенции, взаимосвязь и взаимозависимость которых очень четко прослеживается в лингводидактической литературе. Основополагающая – лингвистическая компетенция или языковая (в американской литературе лингвистическую компетенцию называют декларативной) представляет собой сумму формальных языковых знаний, а также лексико-грамматических и фонетических навыков оперирования ими. Этот потенциал знаний и навыков позволяет пользоваться системой языка для целей коммуникации (В.А. Звегинцев, И.А. Зимняя, Л.В. Щерба и др.). В рамках лингвистической компетенции выделяют лексический, грамматический, семантический и фонологический компонент.

Поскольку целью коммуниканта является реализация усвоенных языковых единиц в ситуативной речи, для адекватного решения задач общения в каждом конкретном случае ему необходима социолингвистическая компетенция – способность использовать усвоенные фонетические и лексико-грамматические единицы для распознания языковых особенностей человека с точки зрения его социальной и этнической принадлежности, места проживания, рода занятий. Эти особенности выявляются на уровне лексики, грамматики, фонетики, манеры говорить, паралингвистики, языка жестов. В целом социолингвистический параметр подразумевает адекватность высказываний ситуации общения.

Изучающий иностранный язык также должен обладать социокультурной компетенцией – готовностью и способностью к ведению диалога культур, что подразумевает знание культурных реалий родного языка и изучаемого языка и умение реализовать это знание в «живом» общении. Следует заметить, что в действующей ныне парадигме термин «социокультурная» часто заменяется термином «межкультурная». В составе межкультурной компетенции выделяется умение распознавать и понимать смысловые ориентиры другого лингвосоциума, умение справляться с неясными моментами в речи носителей языка, а также наличие умений и навыков межкультурного диалога [5].

Для достижения максимального результата в общении коммуникант должен быть способен использовать вербальные и невербальные стратегии для компенсации пробелов в знании иноязычного кода – то есть обладать стратегической компетенцией.

И, наконец, для грамотного решения задач общения профессионалу необходима дискурсивная компетенция – умение порождать связные иноязычные высказывания, логично, последовательно и убедительно выстраивать свою речь, правильно употребляя лексико-грамматические и фонетические языковые средства.

Солидаризируясь с мнением В.В. Сафоновой, иноязычная компетенция рассматривается нами как «определенный уровень владения языковыми, речевыми, социокультурными знаниями, умениями и навыками, позволяющий коммуникативно приемлемо и целесообразно варьировать свое речевое поведение в зависимости от психологических факторов одноязычного или двуязычного общения».

Развитие иноязычной компетенции является одной из основных задач воспитания полноценной языковой личности в современных условиях образовательного пространства Казахстана. Иноязычная компетенция не просто совокупность знаний, умений, навыков, являясь результатом образовательного процесса, она отражает взаимодействие иноязычных знаний, умений и ценностных отношений личности. Как процесс развития иноязычная компетенция являет собой смену состояний личности в многоуровневой образовательной системе. В соответствии со структурой образовательных компетенций Хуторского А.В. (рис. 1), иноязычная компетенция является тождественной коммуникативной компетенции, входящей в число ключевых компетенций. Иноязычная компетенция отражает сущностные характеристики коммуникативной компетенции, под которой понимается способность соотносить языковые средства с определенными ситуациями, областями и проблемами общения. Развитие иноязычной компетенции является одной из частных задач, в ходе решения которой необходимо воспитать личность, обеспечить условия для развития иноязычных профессионально значимых умений, приобщить к общемировым культурным ценностям.

Рассматривая иноязычную компетенцию изучающих иностранный язык как социально-педагогическую систему, Сахарова Н.С. выделяет следующие её сущностные характеристики:

- открытая (взаимодействие с окружающей средой);

- динамическая (развитие и изменение во времени);

- целенаправленная;

- антропоцентричная (субъект субъектные и субъект-объектные отношения);

- ценностная (по типу механизма, регулирующего построение интегративной структуры целей);

- нелинейная (способы обратной связи внутри системы);

- сложная (по уровню сложности);

- самоуправляемая.

Исходя из методологического основания развития иноязычной компетенции и особенностей формирования данной компетенции, выделены основные компоненты исследуемой компетенции: учебный, языковой (лингвистический), речевой иноязычный, мотивационный, социо культурный, компенсаторный, профессионально-ориентированный, самообразовательный. Опираясь на структуру иноязычной компетенции, считаем возможным, в соответствии с целями и задачами нашей работы, объединить рассмотренные компоненты исследуемой компетенции в три блока: социолингвистический, включающий в себя речевой иноязычный, социокультурный, компенсаторный компоненты; когнитивный (языковой (лингвистический), учебный, самообразовательный и профессионально ориентированный компоненты); мотивационный.

Теоретический поиск позволил сформулировать следующие выводы. В условиях рыночных отношений одним из важнейших критериев профессионализма специалиста является обладание иноязычной компетенцией. Языковое образование должно не только предоставлять условия для фундаментальной подготовки обучаемых, но и стимулировать развитие их творческого мышления. В динамике современных, постоянно меняющихся реалий востребованности специалистов со знанием иностранных языков позволяет судить о качестве подготовки специалистов в том или ином учебном заведении, выступая одной из основных характеристик эффективной деятельности учебного заведения.

ЛИТЕРАТУРА

- Андреев А. Знания или компетенции? // Высшее образование в России. 2005. № 2. С. 3 – 11.

- Angela Stoof, Rob L. Martens, Jeroen J.G. van Merrienboer. Что есть компетенция? Конструктивистский подход как выход из замешательства (перевод с английского Е. Орел). Open University of the Netherlands, 12 мая, 2004.

- Keen K. Competence: What is it and how can it be developed? In J. Lowyck, P. de Potter, & J. Elen (Eds.), Instructional Design: Implementation Issues (111 – 122). Brussels: IBM Education Center, 1992.

- Современные языки: Изучение, преподавание, оценка // Общеевропейские компетенции владения иностранным языком. – Страсбург, 1996.

- Гальскова Н. Д. Межкультурное обучение: проблема целей и содержания обучения иностранным языкам // ИЯ в школе. 2004. № 1.

- Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования// Высшее образование сегодня. 2003.