В работе предоставлены анализ результатов лечения больных с тяжелой термической травмой за период с января 2011 г по декабрь 2013 г находившихся на стационарном лечении в ожоговом отделении ГКБ №4.

Технический прогресс, концентрация больших масс населения в непосредственной близости от промышленных объектов, развитие нефте – газодобывающей и перерабатывающей промышленности повышает опасность техногенных катастроф с массовыми поражениями. При целом ряде катастроф, обусловленных взрывами, и пожарами наиболее тяжелую группу пострадавших составляют обожженые. (1). Общирные ожоги нередко сочетаются с механическими повреждениями, термохимическим воздействием на дыхательные пути. В наибольшей мере это ощущается в промышленных и густонаселенных регионах Республики Казахстан.

Так в США почти 2 миллиона человек получают ожоги ежегодно; приблизительно 10000 обожженных по своей тяжести требуют госпитализации и приблизительно 5000 случаев заканчиваются летальным исходом (2) ВРоссии в 1997г ожоги были зарегистрированы у 507,6 тысяч человек (3). Общая летальность от ожогов в ряде Европейских стран, в США колеблется в пределах 0,6- 5% (4), в России до 3,3% (3), в Республике Казахстан составляет 5,2%.

Частота термических травм, длительность заживления ожоговых ран, неудовлетворительные исходы и высокая смертность от обширных повреждений требуют пристального изучения вопросов, связанных с патогенезом и лечением этого контингента больных. Остаются нерешенными вопросы дефицита донорских ресурсов при обширных ожогах кожи, выбора раневых покрытий. При этом наиболее частой причиной смерти пострадавших от ожогов остаются инфекция и инфекционные осложнения ожоговой болезни (5,6).

Положение усугубляется тем, что несмотря на работу в Республике Казахстан 6-ти ожоговых центров, располагающих 322 специализированными койками, почти 65% обожженных (в том числе и тяжелых) госпитализируются в обычные травматологические и хирургические отделения, где возможности для их лечения ограничены, а соответствующий врачебный опыт часто невелик.

Поэтому лечение больных с тяжелой термической травмой в настоящее время не потеряло своей актуальности.

Целью нашего исследования является анализ результатов лечения больных с тяжелой термической травмой, находившихся на стационарном лечении в условиях ожогового отделения ГКБ №4 за период с 2011г по 2013г.

Материалы и методы исследования:

В работе представлены данные 1587ожоговых больных с различной степенью и площадью ожоговой поверхности, находившихся на стационарном лечении в 4-ой городской клинической больнице г. Алматы с января 2011 по декабрь 2013 г. Среди больных было 804 женщин и 784 мужчин.

Возраст больных распределился следующим образом: от 18 до 29 – 686 (43,2%), от 30 до 49 – 580 (36,6%), от 50 до 59 – 281 (17,7%), 60 – и старше лет –40 (2,5%).

Таблица 1.

|

Пол |

Глубина и площадь ожога |

|||||

|

S-10% |

S-10-20% |

S-50% и более |

всего |

|||

|

Возраст |

18 -29 |

М |

156 |

135 |

74 |

365 |

|

Ж |

138 |

124 |

""59 |

321 |

||

|

30 -49 |

М |

145 |

128 |

"^52 |

325 |

|

|

Ж |

112 |

~95 |

48 |

^^255 |

||

|

50 -59 |

М |

82 |

¯35 |

19 |

136 |

|

|

Ж |

89 |

42 |

14 |

145 |

||

|

60-старше |

М |

9 |

7 |

1 |

17 |

|

|

Ж |

12 |

9 |

2 |

23 |

||

|

Общее |

743(46,8%) |

575(36,2%) |

269(17,0%) |

1587 (100%) |

||

Из представленной таблицы №1 видно, что существенной разницы среди лиц мужского и женского пола не было. В основном с ожогами поступали лица трудоспособного возраста от 18 до 49 лет(79,8%).

При рассмотрении социального статуса больных отмечено, что среди них безработные лица составили 52,5%, пенсионеры 2,5%, инвалиды 1,5%, работающие 23,8%. Большинство пациентов поступили в первые часы после получения ожогов 87,2%, остальные 12,8% больных после 2х и более суток.

Всем больным помимо общеклинических методов обследования, было проведено посевы на микрофлору и чувствительность к антибиотикам. Вирулентность обсеменения составляла 106-109с наиболее часто высевались: S. aureus.Spyogenes, энтеробактерии.

Результаты и их обсуждения.

В периодах острой тяжелом течении ожоговой болезни основными задачами лечения являются: борьба с ожоговой эндотоксемией, полиорганой недостаточностью, местной и генерализованной инфекцией ( нагноение ран, сепсисом, пневмонией и др.)

Все больные с тяжелым термическим поражением сразу поступали в реанимационное отделение, проводилось противошоковое лечение, инфузионно-трансфузионная терапия в количестве 2-4 литров. Она направлена на поддержание режима искусственной гемодилюции, и стимуляцию диуреза, нормализацию белкового и азотистого баланса с помощью усиленного энтерального и парентерального питания.

Для снятия болевого шока в первые двое суток проводилось внутривенное введение наркотических анальгетиков( промедола 2%, омнопона1%), седативных средств (дроперидола 0,25%), а также транвилизаторов (реланиума) и антигистаминых препаратов.

В целях борьбы с ожоговой анемией больным проводили трансфузию отмытыми размороженными эритроцитами, свежей донорской крови, назначались препараты железа, витамины, церулоплазмин. ингибиторов протеолиза, антиоксидантов, активную

Продолжали введения антигипоксантов и иммунозамещающую и сиптоматическую терапию.

Большая роль в лечении тяжеллообоженных является профилактика инфекционных осложнений и поэтому с момента поступления назначались 2-3 антибиотика широкого спектра действия.

Динамика течения раневого процесса контролировалась по результатам клинических признаков и микробиологического исследования посевов из раны. У больных, в лечении которых использовались антисептики (октенилин раствор и гель, и мазь сульфаргин (в составе ионы серебра) в более короткие сроки удалось купировать острый гнойный процесс в последующем выполнить этапные хирургические операции.

После купирования острого процесса и предоперационной подготовки 591(37,2%)больным проведенооперативное лечение.

Распределение пациентов по видам оперативных вмешательств представлены в таблице №2.

Таблица 2.

|

Виды операции |

Некрэктомия‚некро томия, иссечение ран |

Свободная аутодермопластика |

Ампутации фаланг, стоп, конечностей |

Реконструктивновосстановительные операции |

Всего |

|

кол - во |

281(47,5%) |

210 (35,5%) |

65(11,0%) |

35 (6,0%) |

591(100%) |

Как видно из таблицы №2 хирургическая некрэктомия и иссечениеран проведена 281(47,5%) пациентам, свободная аутодермопластика210(35,5%), ампутация конечностей - 65(11,0%) и реконструктивно-восстановительные операции –35(6,0%) пациентам.

Свободнаяаутодермопластика проведена 210 пациентам, что составило 35,5% из оперированных больных.

Реконструктивно-восстановительные операции проведено 35 пациентам, что составило 6% от общего числа оперированных больных.

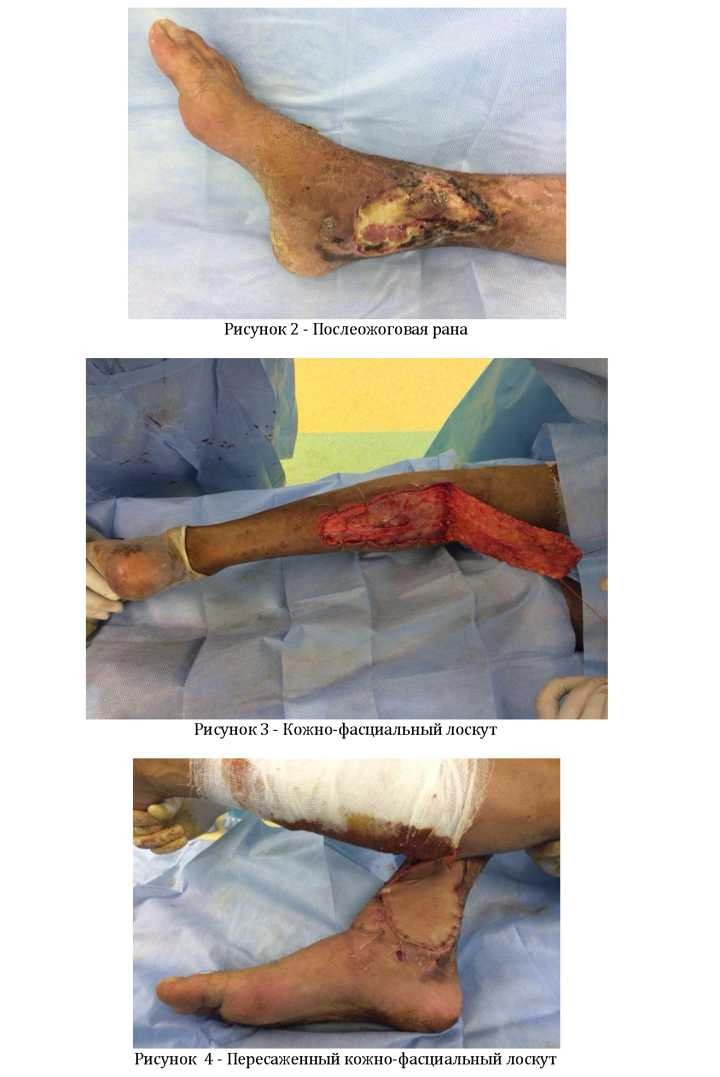

Пример: Больной М., поступил в сентябре 2014г с диагнозом: Термический ожог голени и голеностопного сустава справа

ШБ-IV степени. После стабилизации общего состояния и купирования процесса в ожоговой ране произведена операция – некрэктомия, комбинированная пластика кожно-фасциальным лоскутом на питающей ножке.

Послеоперационный период протекал гладко, послеоперационная рана зажила первичным натяжением. Кожно-фасциальный лоскут прижился.

Таким образом, лечение больных с обширными ожогами представляет собой сложный и достаточно длительный непрерывный процесс, нередко растягивающийся на 2-3 месяца. Поэтому, длялечения больных с тяжелой термической травмой необходимовнедрение новых медицинских технологий в практику и научный подход. Выводы:

- В основном тяжелообожженными были лица трудоспособного возраста от 18 до 49 лет(79,8%).

- Наряду с традиционными комплексными методами лечения при тяжелых термических поражениях, использование антисептиков(октенилин раствор и гель,и мазь сульфаргин)дает возможность в более короткие сроки купировать острый гнойный процесс и в последующем выполнить этапные хирургические операции.

- После купирования острого процесса оперативное лечениепроведено 591 (37,2%) больным, из них некрэктомия и иссечение ран проведена 281 (47,5%) пациентам, свободная аутодермопластика 210 (35,5%), ампутация конечностей - 65 (11,0%) и реконструктивновосстановительные операции – 35(6,0%) пациентам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Дмитриенко О.Д Ожоговые катастрофы ( вопросы организации помощи обожженным) // Вестн. хир. им. Грекова. - 1991. - №4. - С. 143-146.

- Herndon D.N. Spies M. Лечение общирной токсический эпидермальный некролиз у детей. // Педиатрия. – 2001. – 5. - С. 11621168.

- Азолов В.В., Жегалов В.А., Перетягин С.П. Российская ожоговая служба на современном этапе – проблемы и возможности их решения // Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции по проблеме термических поражений. – Челябинск: 1999. - С. 3-6.

- Алексеев А.А. Ожоговый сепсис: диагностика, профилактика, лечение.: дис. ... д-р мед. наук - М., 1993. - 233 с.

- Атясов Н.И., Матчин Е.Н. Восстановление кожных покровов тяжелообоженных сетчатыми трансплантатами. - Саранск: 1989. - 201 с.

- Mackie D.P., Van Hertum W.AJ., Schumburg T. Et all. Prevention of infection in burns: preliminary experience with selective decontamination of the digestive tract in patients with extensive injuries // The J. Trauma. - 1992. - №5. - С. 570-575.