Современный этап развития российского общества характеризуется глубокими трансформационными процессами во всех сферах жизни, под их влиянием формируются жизненные стратегии российской молодежи. Особую значимость на сегодняшний момент приобретают изменения, происходящие в среде современной учащейся молодежи, значительную часть которой составляют выпускники школ. Исследовательский интерес автора направлен на определение их жизненных траекторий, которые являются интегральным показателем социального самочувствия молодежи, а также ключом к пониманию сложностей ее профессиональной социализации.

В настоящее время развитие российского общества характеризуется глубокими трансформационными процессами во всех сферах жизни. Уровень развития общества, его социальные параметры задают определённые требования к современной личности, которые определяют её надёжное существование в социальной среде, оказывают существенное воздействие на индивидуальные судьбы и жизнь людей, под влиянием которых формируются жизненные стратегии российской молодежи.

Личность, обладающая целостной, четкой и в тоже время гибкой жизненной стратегией, будет более успешной как в индивидуализации, так и в адаптации к изменяющимся социальным условиям. Современная молодежь гибко реагирует на социальные изменения, она в большей степени информирована о процессах, происходящих в различных областях науки, техники и социальной жизни, динамично овладевает современными формами общения и технологиями, активнее включается в мировое информационное пространство. Наличие активной жизненной позиции, построение жизненной траектории является неотъемлемым условием саморазвития человека как личности.

Сегодня становится достаточно популярной идея С.Л. Рубинштейна о том, что жизнь человека может протекать как стихийный и как сознательный, творчески направленный процесс, а фактором возвышения человека может быть только разумное проектирование его жизни. Не случайно жизненные стратегии молодежи всегда вызывали огромный интерес со стороны зарубежных и отечественных исследователей.

Наиболее значимый вклад для понимания основных подходов к исследованию жизненных стратегий молодежи вносят теоретические выводы и концепты М. Вебера. Им разработана теория социального действия как инструмент для объяснения поведения людей. Э. Дюркгеймом проблема жизненных стратегий молодежи рассматривается в контексте формирования требований со стороны общества. Теория Т. Парсонса включает в себя важнейшие элементы концепции стратегического поведения, в рамках которой возможна интерпретация понятия «жизненные стратегии». Основатель социологии знания, К. Манхейм рассматривает молодежь как группу, социальная роль которой зависит от того общества, в котором она живет.

Отечественные ученые Г.А. Чередниченко и В.Н. Шубкин изучали проблему построения жизненных стратегий молодежью как процесс обретения занятия и статуса. Важное место в исследовании проблематики жизненных стратегий личности занимают ценности и ценностные ориентации, поэтому такие известные российские социологи, как А.Г. Здравомыслов, В.Т. Лисовский, М.Н. Руткевич отводят проблеме смены ценностных ориентаций молодежи в структуре жизненных стратегий.

В определении понятия «жизненная стратегия» до сих пор нет логической четкости и ясности. Оно трактуется либо как система перспективных представлений и ориентаций, либо как система целей, планов и ценностных ориентаций. В справочных изданиях термин «стратегия» определяется как «искусство планирования руководства, основанного на правильных и далеко идущих прогнозах» [1, с. 582].

Способность к стратегической деятельности проявляет далеко не каждый человек. Обычный человек редко задумывается о жизненных перспективах, предпочитая «плыть по течению жизни» и «жить сегодняшним днем». Жизненная стратегия предполагает более высокий уровень организации культуры жизни. Она представляет собой динамическую систему перспективного ориентирования личности, направленную на сознательное изменение и конструирование его будущей жизни.

Так, киевский ученый Е.И. Головаха подчеркивает, что «жизненную перспективу следует рассматривать как целостную картину будущего, социальную ценность и индивидуальный смысл своей жизни» [2, с. 267]. Как указывает Н.А. Шлапак, именно в жизненных планах выражается актуальность отражения человеком объективной реальности. Они обладают мобилизующим, организующим свойством и являются идеальным средством превращения возможности в действительность [3, с. 140].

В условиях социальной трансформации российского общества тема исследования жизненных перспектив молодежи приобретает особую актуальность в связи с тем, что им достаточно трудно адаптироваться в новом социально-экономическом пространстве, найти ту стратегию, которая гарантирует достижение поставленной цели. Молодежь является неотъемлемой частью общества и чутко реагирует на все изменения, которые в нем происходят.

В современной России, как отмечает Ю.А. Зубок, «мы наблюдаем такие характерные проявления в развитии молодежи, как нарушение воспроизводства жизненных сил, неопределенность возможностей жизненного старта и самореализации молодежи, ценностно-нормативную неопределенность, а также неопределенность идентичности» [4, с. 152].

В настоящее время особую значимость приобретают изменения, происходящие в среде современной молодежи, значительную часть которой составляют выпускники школ. Надежду вселяет то, что молодые люди прагматично ориентируются в современных жизненных реалиях и им неведом опыт социального патернализма. Риск заключается лишь в том, что молодежь не находит признания в мобилизации так называемых легитимных практик, и выбор образования и профессий часто связан либо с зависимостью от родителей, либо определяется семейными ресурсами или местом жительства.

Важность изучения жизненных стратегий выпускников школ обусловлена необходимостью проведения актуальной социальной политики, связанной с тем, что до сих пор не ликвидировано несоответствие, люфт между запросами выпускников средних школ и теми реальными условиями и требованиями, которые постепенно формируются на рынке труда и в сфере социальных услуг. Следует отметить, что жизненные стратегии выпускников школ являются интегральным показателем, раскрывающим не только их социальное самочувствие, но и являющимся ключом к пониманию сложностей профессиональной (вторичной) социализации.

Возможности в сфере образования открывают перед молодым человеком пути социокультурного самоопределения, отражающая на его уровне мышления, типе поведения. Очень важно знать мнение молодежи об удовлетворенности получаемым образованием и дальнейших жизненных планах.

В связи с этим в 2010 году было проведено эмпирическое исследование среди 434 выпускников школ г. Лянтора, также в опросе участвовали педагоги и родители. В ходе опроса молодым людям было предложено взглянуть на себя со стороны, осуществить рефлексию своего положения.

Известно, что способностью оказывать влияние на формирование сознания подростков в большей степени обладает школа. Главная задача школы заключается в формировании и развитии личности, владеющей фундаментальными знаниями и практическими навыками; обладающей высоким уровнем креативного и аналитического мышления, навыками конструктивного поиска при решении личностных задач; способной к творческой самоорганизации.

Большинство подростков не сомневаются, что для достижения высокого социального и профессионального статуса, жизненного успеха необходимы прочные знания, а поэтому хотят быть уверены в том, что по окончанию школы они станут знающими и образованными людьми. В связи с этим важным элементом в позиции старшеклассника является оценка школы.

На вопрос «Удовлетворены ли Вы получением образования в школе?» результаты оказались следующими: удовлетворен – 21,3%, вполне удовлетворен – 31,3%, частично удовлетворен – 20,7%, неудовлетворен – 18,2%, затруднились в ответе – 8,5%. Определяя образование как важную жизненную ценность, треть респондентов испытывает неудовлетворенность школьным образованием. Особый интерес представляют мнения педагогов и родителей при изучении вопроса: «Какую роль, по вашему мнению, должна играть школа в жизни подростков (рисунок 1).

Рисунок 1 - Мнения педагогов и родителей о роли школы в жизни подростков, в% от числа опрошенных

Результаты данного опроса показали, что школа продолжает делать главный акцент на передаче полезных знаний. Это отмечают 76%/69% респондентов. (в числителе указаны ответы педагогов, в знаменателе – родителей).

Они отмечают наличие старых ролевых функций школьного образования. Весьма неутешительны высказывания педагогов и родителей в отношении формирования у учащихся способности самостоятельного получения новых знаний (37%/34%). Все это свидетельствует об ослабленном социализирующем влиянии школы по ряду направлений.

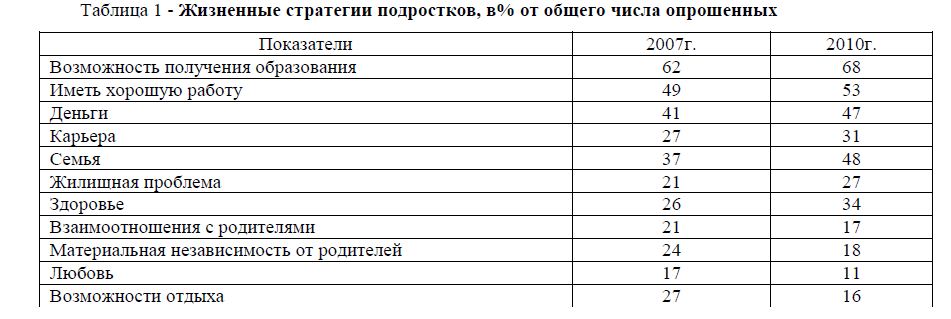

Рассмотреть в динамике изменение приоритетов жизненных ценностей в сегодняшнем общественном мнении молодого поколения в 2010 году по сравнению с ситуацией 2007 года можно в таблице 1.

Очевидно то, что неизменно устойчивыми ценностями в глазах молодых северян являются хорошая работа и деньги. В то же время заметно усилилась ценность образования и возможность продвижения по службе. Одновременно несколько снизилась значимость межличностных отношений, ценность отдыха. Таким образом, ценностный ряд в общественном мнении молодежи выглядит в следующей последовательности: 1. Образование. 2. Работа. 3. Семья. 4. Деньги. 5. Здоровье.

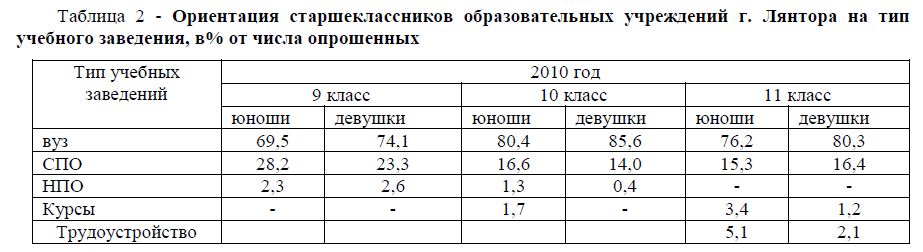

В качестве приоритетной жизненной перспективы выступают образовательные предпочтения старшеклассников, представленные в таблице 2.

Таблица 1 - Жизненные стратегии подростков, в% от общего числа опрошенных

Таблица 2 - Ориентация старшеклассников образовательных учреждений г. Лянтора на тип учебного заведения, в% от числа опрошенных

Как видим, образовательная ориентация большинства респондентов концентрируется на получении высшего образования, что свидетельствует об осознанном понимании молодежи, что на рынке труда имеют ценность знания и квалифицированный труд. Лишь незначительная часть старшеклассников планирует курсовую подготовку, обучение в училищах и техникумах, рассматривает вопрос трудоустройства. Результаты опроса свидетельствуют, что девушки в своих образовательных ориентациях опережают сверстников юношей. Вероятно, сказывается низкая конкурентоспособность женщин на рынке труда, девушки стремятся компенсировать ее более высоким уровнем образования. Для некоторой части выпускников возможность выбора профессии ограничивается их успеваемостью. Анализ отчетной школьной документации показал, что на востребованном уровне учатся только 38,7%.

Часто установка на высшее образование рассматривается некоторой частью молодежи просто как получение «дипломного» образования и не связана напрямую с будущей работой, что не исключает риск перемены профессии и демонстрирует малую готовность к интеграции в социально-профессиональной жизни.

Для оценки прогностических возможностей респондентов важно также знать, насколько они имеют возможность планировать свою собственную жизнь. Оказалось, что, хотя мироощущение будущего в сознании молодежи внушает оптимизм, уверенность в завтрашнем дне у молодежи продолжает оставаться очень низкой. Всего 22% респондентов строят планы на всю свою жизнь, 18% ответили, что совсем не планируют свое будущее, 28% планируют жизнь не более чем на несколько дней.

Достаточно важную роль в обретении социального статуса в обществе играют профессия. При выборе профессии молодые люди в большей степени руководствуются расчетом, субъективная ценность преломляется в оценках престижности профессии. Используя метод ранжирования, мы выделили пятерку лидеров, куда вошли следующие профессии:

- бизнесмен (34,3%/47,2%);

- инженер (41,0%/52,6%);

- нефтяник (43,7%/56,8%);

- программист (40,0% /42,1%);

- экономист (56,7%/32,8%).

Примечание: в числителе указаны ответы девушек, в знаменателе – юношей.

Наиболее развита в городе нефтяная промышленность, что объясняет выбор данной профессии, напрямую связанной с перспективой дальнейшего трудоустройства. Катастрофически снижается престижность рабочих профессий в сознании молодежи.

Больше половины старшеклассников уверены в том, что в дальнейшем сумеют найти работу, 22% опасаются того, что работу по специальности найти будет трудно, 12% респондентов уже знают, где будут работать. По данным опроса, многие молодые люди опасаются безработицы. Но при этом все-таки большинство опрошенных предпочитают активные действия, чтобы не остаться безработными: 41% опрошенных ответили, что легко освоят новую профессию, 29% сделают это, но без особого желания [5, с. 76].

В целом можно сделать вывод, что молодежь ориентирована на более успешное будущее, что, по сути, характерно для данной возрастной категории. Она склонна к максимальной реализации своего потенциала для достижения успехов в жизни.

Литература

- Современный словарь иностранных слов – М., 1992. – 740 с.

- Головаха Е.И. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности:/ Е.И. Головаха // Психология личности в трудах отечественных психологов. – СПб., 2000. – С. 266-267.

- Шлапак Н.А. Категория «жизненные планы» / Н.А. Шлапак // Философские науки. – - № 5. – С. 139-142.

- Зубок Ю.А. Риск в социальном развитии молодежи / Ю.А. Зубок // Социально-гуманитарные знания. - 2003. -- С 147-162.

- Назин Г.И., Мартынов М.Ю. Муниципальная политика в сфере образования и социальное положение молодежи: социологические аспекты. / Г.И. Назин, М.Ю. Мартынов – Сургут: Изд-во СурГУ. - 2001. - 220 с.