При изучении русского языка рассматривается проблема развития лингвистической компетентности студентов медицинских вузов, лингвистическое образование как концептуальная основа коммуникативной компетенции, его актуальность на современном этапе, практические аспекты формирования коммуникативного подхода в развитии языковой личности при обучении русскому языку. Что такое «коммуникативная компетенция»? Термин «коммуникативная компетенция» очевидно, что он пришел к нам из английского языка, и значение английского сommunication - общение или средство общения. Под общением принято понимать и речевое (устное) общение, и письменное, и невербальное (буквально «без слов»). Оно может быть непосредственным, без посредников (например, любых технических средств) или опосредованным (например, через сеть или корпоративное издание). Оно может налажено между студентами и остальным миром.

Оно может быть «с глазу на глаз», а может предполагать сотни тысяч вовлеченных в него людей (например, выступление руководителя или общественного деятеля). Всё это называется общением или коммуникацией. Каждый такой тип коммуникации имеет свои особенности, сложности, цели, возможности. Коммуникация имеет свои базовые, ключевые законы и правила, которые работают в любом типе общения. Когда мы произносим речь на конференции, когда ведем разговор на совещании и когда говорим в кругу семьи - мы осуществляем коммуникацию, публичное действие. И законы, по которым оно будет проистекать и развиваться, едины. Еще одно английское слово: public. Публичность предполагает наличие свидетелей нашей деятельности, а вовсе не огромную телевизионную аудиторию.

Любое общение по своей природе публично, оно предполагает наличие другого человека. Того, с кем мы общаемся. Позиция врача работающего, например, с пациентами - публична. В современном мире почти не осталось непубличных профессий. Именно поэтому навыки эффективного общения востребованы почти во всех отраслях. Но, для того, чтобы уменьшить путаницу между терминами, принято считать непосредственное общение с большим количеством людей «публичным выступлением», а разговор с подчиненными или руководством - «внутренней коммуникацией». Слово же «компетенция» понимается, как способность эффективно выполнять задачи в данной сфере, стоящие перед тем или иным специалистом. То есть, задачи, решаемые с помощью общения, требуют соответствующей коммуникативной компетенции. Универсальный навык общения.

Обнаружено, что профиль необходимых ключевых компетенций для преподавателя примерно одинаков. Определён список требуемых компетентностей, включающий пять больших блоков: специализированные знания (знания и навыки, относящиеся к данной специальности); знание программ и задач вуза; организация эффективного обучения; эффективное взаимодействие со студентами; эффективное взаимодействие с окружающим миром. Это «требования к месту», которым должен удовлетворять сотрудник, занимающий данную должность. Для соответствия им каждый человек должен обладать также и рядом личностных качеств и умений, таких, как, например, организованность, стрессоустойчивость и, конечно, коммуникабельность. Именно из коммуникабельности возникает необходимая коммуникативная компетенция. Если внимательно посмотреть на блоки компетентностей, то мы увидим, что три из пяти подразумевают высокую способность к общению.

Организация эффективного, результативного обучения, взаимодействие со студентами, общение с руководством - всё это строится, прежде всего, на эффективном речевом поведении. Навык общения универсален, как умение читать и писать. Но, в отличие от них, эффективному общению нас специально не учили в школе. Это остается «местом приложения сил», точкой постоянного развития. Современные

преподаватели занимаются деятельностью кропотливой, требующей беспристрастного отношения и максимального внимания, часто предполагающей минимум эмоций и творчества. Этого требует время. И этому учатся современные специалисты, осваивая профессию. Но, как видно из сказанного выше, время требует также и очень интенсивного взаимодействия с людьми. Хочется дать понятные и четкие схемы, осваивая которые сотрудник добьется повышения собственной коммуникативной компетенции.

Но дело в том, что взаимоотношения типа «человек-человек» предполагают большую эмоциональную составляющую. И пытаться избавиться от неё бессмысленно. Помимо обмена информацией люди обмениваются эмоциями, переживаниями, симпатиями и антипатиями.... Каждый из нас знает: для того, чтобы объяснить тему, преподавателю недостаточно наизусть знать предмет. Необходимо, но абсолютно недостаточно. По новым положениям не понравился преподаватель - и студент имеет право выбирать, предпочитая другого преподавателя. Время, когда студент не имел право выбирать преподавателя ушло. Сегодня очень трудно представить преподавание без инновационных методов. Поэтому в большинстве случаев претензий к качеству преподавания не возникает. И выбор очень широк. На первое место выходит способность преподавателя заинтересовать и увлечь студента. Сделать это возможно, только общаясь.

Преподаватель уже не может управлять работой студентов, просто передавая ему какую-либо информацию. Для того, что бы преподавать, управлять, вообще, любой общностью людей необходима способность к отношениям. Передать информацию может компьютер или просто бумага. Но мы знаем, как недостаточна должностная инструкция для эффективной работы преподавателя. Преподаватель и студенты, прежде всего, люди. И требуют человеческого к себе отношения. Понимания и общения. Качество слушать, слышать, объяснять, сопереживать, воодушевлять, управлять с помощью общения это и есть необходимые профессионально-значимые качества современного специалиста.

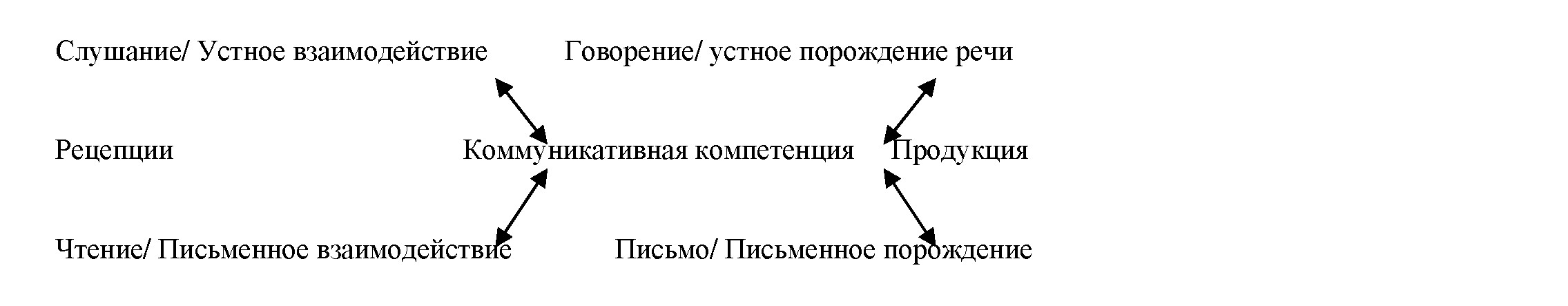

Коммуникативная компетенция - это способность реализовать лингвис-тическую компетенцию в различных условиях речевого общения, с учетом социальных норм поведения и коммуникативной целесообразности высказывания. Формирование коммуникативной компетенции является основной и ведущей целью обучения иностранному языку. Ее ведущим компонентом являются речевые (коммуникативные) умения, которые включают умение говорения, умение чтения с пониманием, умение понимания на слух и умение письма.

Коммуникативная компетенция является сложным, системным образованием. По утверждению Р. Белла, в современной социолингвистики ее понимают именно как систему, которая выполняет функцию балансировки существующих языковых форм, определяемых с опорой на языковую компетенцию коммуниканта на фоне определенных социальных функций. А затем, начиная с 80-х годов, появляются отдельные модели ее как системы (M. Canale, G. Caspar, R. Clifford, K. Faersh, MHalliday, G. Manby, S. Savignon, M. Swain, G . Widowson).

Рассмотрим некоторые из них. В 1980 p. М. Кэнэл и М. Свейн предложили структуру коммуникативной компетенции, состоящая из четырех компонентов (видов компетенции): 1) дискурсивная компетенция — способность объединять отдельные предложения в связное устное или письменное сообщение, дискурс, используя для этого различные синтаксические и семантические средства когезии; 2) социолингвистические компетенция — способность понимать и продуцировать словосочетания и предложения с такой форме и таким значением, которые соответствуют определенному социолингвистическим контекста илокутивного акта коммуникации; (илокутивний акт — воплощение в высказывании, порождаемого в ходе речи, определенной коммуникативной цели; целеустремленность; функция влияния на собеседника. 3) стратегическая компетенция — способность эффективно участвовать в общении, выбирая для этого верную стратегию дискурса, если коммуникации грозит разрыв из-за шума, недостаточную компетенцию и др., а также адекватную стратегию для повышения эффективности коммуникации; 4) лингвистическая компетенция — способность понимать и продуцировать изучены или аналогичные им высказывания, а также потенциальная способность понимать новые, неизученные высказывания.

Л. Бахман и А. Палмер в 1982 г. предложили такую модель коммуникативной компетенции: 1) лингвистическая компетенция (состоит из организационной, прагмати-ческой, функциональной и социолингвистическим компетенции); 2) стратегическая компетенция; 3) психомоторные умения, когнитивные процессы. Позже Л. Бахман добавил еще илокутивну компетенцию — способность должным образом формировать илокутивний (языковой) акт (попросить то, пригласить, проинформировать кого-то) в соответствии с ситуацией общения. Модель М. Халидея исходит из взаимосвязи трех «миров» — текста, его идеи (концепции) и интерпретаторов. Ученый предположил, что «миры» текста и его идеи, то есть нормы и содержания предложений текста, имеют иную степень определенности, чем «мир» интерпретаторов, то есть участников коммуникации.

Модель Р. Клиффорда называют трехсекционных, поскольку владение неродным языком по этой модели определяется тремя компонентами: функцией, тематикой и точностью в коммуникативных актах. М. М. Вятютнев предлагает рассматривать лингвистическую, психологическую и социолингвистические компетенции как составляющие коммуникативной компетенции. В. А. Коккота подает такую модель коммуникативной компетенции: 1) фонологическая компетенция; 2) лексико-грамматическая компетенция; 3)

социолингвистические компетенция; 4) страноведческую знания, навыки и умения, которые обеспечиваются дискурсивной, илокутивною и стратегической компетенциями. К страноведческого компетенции он относит и лингвокраинознавчу компетенцию — знания и правила использования таких иноязычных слов и выражений, называют предметы, явления, факты, идеи, которых либо нет в своей стране, или называются они иначе, то есть безеквивалентних слов и выражений.

- И. Гез считает, что составляющими коммуникативной компетенции являются: 1) вербальнокоммуникативная компетенция; 2) лингвистическая компетенция; 3) вербально-когнитивная компетенция; 4) метакомуникативна компетенция. В. М. Топалова предлагает такую модель коммуникативной компетенции: 1) страноведческую компетенция; 2) социолингвистические компетенция; 3) лингвистическая компетенция; 4) дискурсивная компетенция; 5) стратегическая компетенция. Приведенные модели коммуникативной компетенции убедительно свидетельствуют о том, что все они построены на основе системного подхода, который предусматривает исследование коммуникативной компетенции как системы, определение ее внутренних качеств, связей и отношений.

В рамках такого подхода коммуникативная компетенция, как любой системный объект, допускает разделение на многочисленные микросистемы, в зависимости от конкретных задач, поставленных в исследовании. Проанализированы модели коммуникативной компетенции, как нам представляется, является попыткой описать и объяснить сложное явление «коммуникативная компетенция» через выделение многих ее элементов (микросистем), среди которых существенными в большинстве моделей является лингвистическая компетенция, социолингвистические компетенция, стратегическая компетенция. Для методики обучения иностранным языкам наиболее приемлемым, по нашему мнению, является модель, предложенная В. О. Кокоть, который выделяет в составе коммуникативной компетенции среди других и страноведческую компетенцию, что соответствует и направления нашей научной работы.

Коммуникативная компетенция - это способность готового к взаимо-пониманию речевого субъекта ставить правильно построенное предложение в определенные отношения к реальности. В той мере, в какой это решение не зависит от меняющихся контекстов, но включает предложение во всеобщие прагматические функции, в нём воплощается именно та коммуникативная компетенция, для которой предлагается универсально-прагматическое исследование. Коммуникативная компетенция - «способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в рамках определённой сферы деятельности. В основе коммуникативной компетенции лежит комплекс умений, которые позволяют коммуниканту участвовать в речевом общении (в его продуктивных и рецептивных видах). Коммуникативная компетенция базируется на: лингвистической, языковой, речевой, социокультурной, социальной, стратегической (компенсаторной), дискурсивной, предметной, профессиональной компетенции" [Балыхина Т.М., Игнатьева О.П. Словарь терминов и понятий лингводидактической теории ошибки. - М.:Из-во РУДН, 2006, . При этом перечисленные виды компетенции понимаются следующим образом: Лингвистическая компетенция - «владение знаниями о системе языка, о правилах функционирования единиц языка в речи».

Языковая компетенция - «способность с помощью системы языка понимать чужие мысли и выражать собственную точку зрения как в устной, так и в письменной форме». Социокультурная компетенция - «знание инофоном национально-культурных особенностей социального и речевого поведения носителей изучаемого языка, включающих обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру, а также умение пользоваться полученными знаниями в процессе общения». Социальная компетенция - «желание и умение вступать в коммуникацию с другими людьми, способность ориентироваться в ситуации общения, строить высказывание в зависимости от коммуникативного намерения говорящего и ситуации».

Стратегическая (компенсаторная) компетенция - «1.Восполнение пробелов в знании языка, в речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде. 2.Умение прибегать к необходимым стратегиям при чтении, аудировании, говорении, переключаться с одной стратегии на другую».

Дискурсивная компетенция - «способность учащегося использовать те или иные стратегии при конструировании и интерпретации текста, знание особенностей, присущих различным типам дискурсов, а также способность порождать дискурсы в процессе общения (доклад, сообщение, обсуждение, расспрос и др.)».

Предметная компетенция - «способность к ориентации (в содержательном плане общения) в определённой сфере человеческой деятельности».

Профессиональная компетенция - «способность к успешной профессиональной коммуникации, деятельности, владение соответствующими знаниями; личностные качества, призванные обеспечить эффективность выполнения деятельности». Улучшение и развитие этих качеств позволяет выйти на новый уровень эффективности командной работы: каждый профессионал, чья работа содержит большую долю межличностной коммуникации, обладает некоторыми (большими или меньшими) навыками эффективного коммуникативного поведения (это требует сама природа их деятельности), однако, чаще всего, использование этих способностей происходит неосознанно. Эти качества позволяют эффективней взаимодействовать со студентами, а значит, повышать уровень знаний.

ЛИТЕРАТУРА

- Балыхина Т.М., Игнатьева О.П. Словарь терминов и понятий лингводидактической теории ошибки. - М.:Из-во РУДН, 2006.

- Мурзашева А.// Концептуальные и методические основы формирования функционально грамотной языковой личности.// Высшая школа Казахстана, № 1, 2003 г.