Этнокультурное образование составляет интегративную часть общего педагогического образования и ориентировано на формирование индивида, готового к активной созидательной деятельности в развивающейся среде, сохраняющего свою социально-культурную идентичность, стремящегося к пониманию других культур, уважающего иные культурно-этнические общности, умеющего жить в мире и согласии с представителями разных национальностей, рас, верований.

Назначение этнокультурного образования реализуется посредством признания человеческой национальной культуры фактором развития образования и необходимости его осуществления в контексте диалога культур. Целями этнокультурного образования являются:

- формирование осознанных позитивных ценностных ориентаций личности по отношению к своей собственной культуре;

- создание этнокультурной среды как основы взаимодействия личности с элементом других культур;

- формирование способности индивида к культурному личному самоопределению.

Н.А. Назарбаев придает большое значение современному образованию и культуре. «Конкурентоспособность Казахстана должна привести не только к материальному, но и к духовному обогащению нации. За процветанием экономики должны последовать расцвет культуры и искусства, родного языка, традиций и жизненной философии нашего народа. Но в глобальном мире необходимо жить, уважая культуру и традиции других народов» [2].

Содержание современного педагогического образования во многом определяется перспективами, обозначенными Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым «следует дать новые импульсы развитию всеказахстанской культуры. Следует разработать долгосрочную Концепцию культурной политики. В ней надо обозначить меры, направленные на формирование конкурентоспособной культурной ментальности казахстанцев, развитие современных культурных кластеров» [3].

Устойчивое развитие общества обеспечивается, в первую очередь, определение содержания образования, направленного на сохранение и развитие культуры. В Концепции устойчивого развития PK данное направление считается одним из приоритетных: «устойчивое развитие культуры и информационной политики в казахстанском обществе будет обеспечено путем:

- принятия мер по сохранению палеонтологических, археологических и архитектурных памятников и культурного наследия Казахстана, имеющих общенациональное и всемирное значение;

- пропаганды лучших достижений казахстанской культуры и искусства на международном уровне;

- поддержки общезначимых направлений отечественной культуры, в первую очередь киноискусства, народной и симфонической музыки, айтыса, драматического театра, оперы и балета, изобразительного искусства;

- повышения патриотической направленности и профессиональной культуры в работе средств массовой информации» [4].

Во Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века отмечается, что «образование является важнейшей опорой прав человека, демократии, устойчивого развития и мира. В этих условиях решение проблем, с которыми мы сталкиваемся на пороге XXI века, будет определяться мировоззрением будущего общества, а также той ролью, которая отводится образованию в целом и высшему образованию, в частности, осознавая, что на пороге нового тысячелетия высшее образование призвано отстаивать ценности и идеалы культуры мира и что для этого необходима мобилизация интеллектуального сообщества, принимая во внимание, что существенное изменение и развитие высшего образования, повышение его качества и адекватности, а также решение основных проблем, с которыми оно сталкивается, требуют активного привлечения всех заинтересованных лиц» [5].

В Государственном общеобязательном стандарте образования Республики Казахстан (Высшее образование) предъявляются требования к результатам обучения и уровню подготовки выпускников:

Требования к социально-этическим компетенциям:

- знать социально-этические ценности, основанные на общественном мнении, традициях, обычаях, общественных нормах и ориентироваться на них в своей профессиональной деятельности;

- соблюдать нормы деловой этики, владеть этическими и правовыми нормами поведения;

- знать традиции и культуру народов Казахстана;

- быть толерантным к традициям, культуре других народов мира [6].

На основании вышеизложенного, построение содержания этнокультурного педагогического образования основывается на общедидактической теории четырехкомпонентного состава общего образования. Исходя из этой теории, строится четырехкомпонентная структура содержания этнокультурного педагогического образования: развитие социокультурной идентификации студента как условие понимания и вхождения в этнокультурную среду; овладение основными понятиями, определяющими разнообразие мира; воспитание эмоционально положительного отношения к разнообразию культур; формирование умений, составляющих поведенческую культуру мира.

Содержание этнокультурного педагогического образования ориентировано на создание условий для социально-культурной идентификации личности, которая определяет ее статус при участии в межкультурном диалоге и обеспечивает ее первичным опытом изучения культуры; на формирование представлений о культурно-этническом многообразии мира как в пространстве, так и во времени; на воспитание терпимости и уважения права каждого народа сохранять свою культурную самобытность; на оснащение студентов понятийным аппаратом, который обеспечивает возможность наиболее полного описания этнокультурной среды; на обучение студентов технологиям реконструкции ценностей культурных общностей, участвующих в диалоге, что является первым шагом к пониманию мотивов, установок и предубеждений участников диалога культур; на развитие у будущих педагогов способностей к критическому освоению поликультурной реальности.

При отборе содержания образования этнопедагогической культуры будущих педагогов профессионального обучения следует учитывать:

- социокультурное окружение студентов;

- индивидуальные интересы студентов к проблемам поликультурного общества в целом или отдельных социокультурных групп;

- изменяющуюся социокультурную ситуацию в регионе (процессы сближения стран, этнических и конфессиональных групп);

- этнические, социально-экономические особенности региона;

- методологические, методические и личностные возможности как каждого отдельного педагога, так и всего педагогического коллектива.

Специфика методов этнокультурного образования определяется диалоговым характером функционирования и развития культуры, уровнем этнокультурной идентификации студента, уровнем знаний о поликультурной среде, их эмоциональной и поведенческой культурой. Исходя из целей формирования этнопедагогической культуры будущих педагогов профессионального обучения, все многообразие методов можно свести к четырем группам: - методы актуализации социокультурной идентификации и целеполагания;

- методы получения новых знаний и практических умений и навыков;

- рефлексивные методы;

- методы моделирования и проектирования деятельности (В.А. Ершов [7]).

Технологии поликультурного образования предполагают:

- отношение к образованию как к культурному процессу, движущими силами которого являются диалог и сотрудничество его участников;

- отношение к учебному заведению как к целостному поликультурному пространству, где живут и воссоздаются культурные образцы совместной жизни.

Топонимическая система складывается на протяжении длительного времени и представляет собой конгломерат, в котором отражены культуры, языки, время, социально-исторические условия развития общества. Диахроничность, заключенная в топонимах, позволяет осмыслить формирование этнопедагогической культуры будущих педагогов профессионального обучения.

Подчеркивая культурную значимость топонимов и их тесную связь с жизнью человека, А.В. Суперанская отмечает: «Поскольку основное назначение топонимов - территориально фиксировать объекты, в представлении каждого человека определенное географического название связано с известным местом и эпохой. Это пространственное распределение топонимов позволяет им быть представителями и хранителями значительной культурной информации» [8, с. 15].

Топонимы - важнейшее средство формирования этнопедагогической культуры будущих педагогов профессионального обучения, так как способствуют стимулирования интереса к изучению прошлого и настоящего родного края путем поиска связей между географическими условиями местности и отражением их в географических названиях. Практика показывает, что топонимический материал вызывает большой интерес у студентов, учащихся начальной школы: дети постоянно задают вопрос о происхождении географических названий.

Усвоение географических названий могут вызывать затруднения у студентов, поэтому в методике вырабатываются различные приемы, помогающие запоминанию топонимов:

- Четкое и правильное произнесение впервые встречающихся названий.

- Сопровождение топонима географическим термином, определяющим род объекта (море, река, озеро, гора, хребет, город и т.д.).

- Раскрытие смыслового содержания названий.

- Выявление культурного смысла и значения топонима.

Известный исследователь А.И. Попов отмечал взаимосвязь топонимики с лингвистикой, культурологией, историей. «...Многие факты топонимики получают надлежащее объяснение только при привлечении весьма значительного и многообразного материала - лингвистического, исторического и географического» [9]. Отмеченное А.И. Поповым пограничное положение топонимики на стыке географии, языкознания и истории определяет большие возможности по осуществлению самых широких межпредметных связей в процессе использования топонимического материала при формировании этнопедагогической культуры будущих педагогов профессионального обучения.

Во время анализа художественных произведений преподаватель может обращать внимание обучащиюхся на географические названия, на их значение и происхождение. C другой стороны, для объяснения топонимического материала можно использовать тексты классической литературы, устного народного творчества. Задачи формирования этнопедагогической культуры могут быть достигнуты в результате использования бесед, дискуссий, изучения местных обычаев, традиций. Эти методы должны обеспечить положительное самоопределение студентов к этнокультурной педагогической деятельности, подготовить студентов к межкультурному диалогу. При отборе форм учебной деятельности преподаватель должен опираться на обратную связь в работе со студентами, которая может быть организована через диалоговые формы работы - семинары, конференции, коллоквиумы и т.д. Одно из главных требований при этом - создание комфортных условий, исключающих недоверие и эмоционально-нравственную напряженность, а также использование образовательных возможностей социальной среды.

Такая модель образования призвана решить комплекс задач, обеспечивающих достижение цели формирования этнопедагогической культуры:

- создание условий социокультурной идентификации личности, что является условием вхождения в иную социокультурную общность с учетом опыта освоения своей этнической культуры;

- формирование представлений о культурно-этническом разнообразии мира, специфике поликультурной среды, верований, идеалов, быта различных народов, о важности многообразия культур для развития цивилизации;

- развитие способностей к критическому освоению поликультурной реальности;

- воспитание терпимости и уважения права каждого народа сохранять свою культурную самобытность (толерантности).

Становление личности будущего педагога предполагает усвоение системы гуманистических и культурных ценностей, общечеловеческих ценностей составляющих основу формирования этнопедагогической культуры. Вопрос о внедрении в содержание учебно-воспитательного процесса Вуза комплекса знаний об особенностях этнокультурных особенностях топонимов, традиций, культуры имеет большую социальную значимость. От его успешного решения зависят перспективы гуманизации образования, смысл которых в том, чтобы обеспечить сознательный выбор личностью духовных ценностей и сформировать на их основе устойчивую, непротиворечивую, позитивную этнопедагогическую культуру будущих педагогов профессионального обучения.

Формированию этнопедагогической культуры будущих педагогов профессионального обучения способствует формирование понятий и представлений о том, что народная культура - это не только историческое прошлое, но и один из способов репрезентации современным поколениям эталонов духовности и нравственности, которые в своей совокупности созидают целостный образ народа [10].

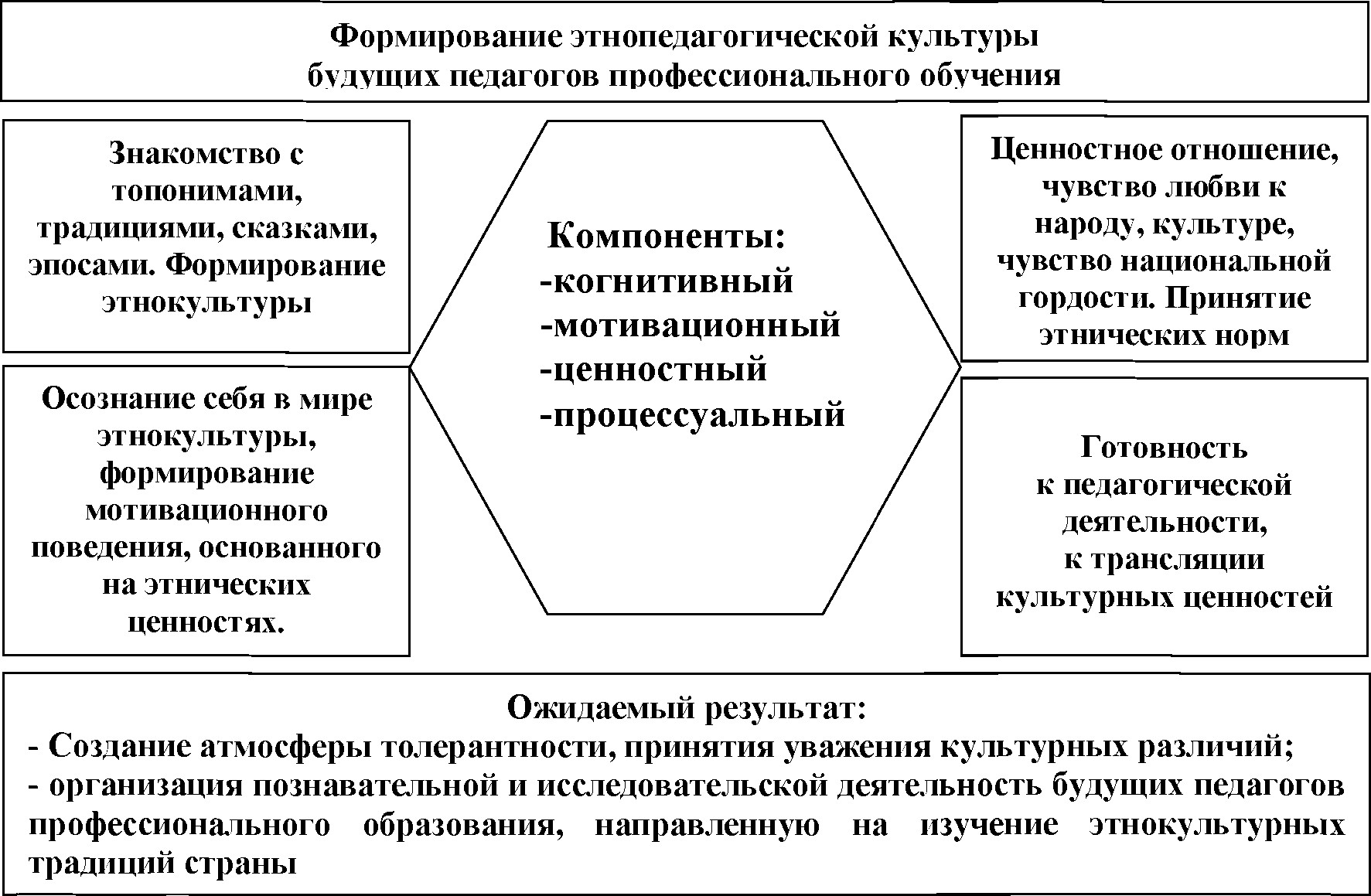

В связи с этим значимая смысловая нагрузка падает на все предметы учебного плана Вуза, в которых отражена этнонаправленность. На рисунке 1 представлена модель формирования этнопедагогической культуры будущих педагогов профессионального обучения.

Рисунок 1. Основные направления формирования этнопедагогической культуры будущих педагогов профессионального образования

Таким образом, формирование этнопедагогической культуры будущих педагогов профессионального образования связано с учебно-воспитательным процессом, опирающимся на специфические особенности этнопедагогики народов Казахстана, направленный на приобретение будущими педагогами профессионального образования ценностей, знаний, умений и навыков этнокультурного мировоззрения, включающего в себя знания, представления об особенностях культуры своего народа и средствах этнокультурного образования, в частности, топонимов.

Литература:

- Концепция воспитания в системе непрерывного образования Республики Казахстан утверждена приказом Министра образования и науки № 521 от 16 ноября 2009 года и рекомендовано организациям непрерывного образования Республики Казахстан.

- К экономике знаний через инновации и образование. Лекция Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева в Евразийском Национальном Университете имени Л.Н.Гумилева. - Астана, 2006.

- Назарбаев Н.А.Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее. - Астана, 2012.

- Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивом)' развитию на 2007-2024 годы. Одобрена Указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября 2006 года № 216.

- Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы и практические меры. -ED-98/CONF. 202/3 Париж, 9 октября 1998.

- Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан. Высшее образование. Бакалавриат. Основные положения. ГОСО PK 5.04.019 - Астана, 2011.

- Ершов В.А. Поликультурное образование в системе общеобразовательной подготовки учащихся средней школы. Дисс. на соискание степени канд. педагогических наук. - M., 2000.-С. 6.. 8-1L

- Суперанская А.В.. Подольская Н.В., Общая терминология. Вопросы теории. - M.: ЛИБРОКОМ. 2012. - 248 с.

- Попов А.И. Географические названия (введение в топонимику). - M.: Наука, 2009. - 181 с.

- Мухина В.С. Личность в условиях этнического возрождения и столкновения цивилизации: XXI в.//Развитие личности, 2000. № 1. - 19 с.